“伝わらない”って、いつだって少しだけ痛い。

『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』は、その痛みをユーモアで包み直してくれる物語です。無表情の柏田さんと、感情がダダ漏れの太田君。噛み合わないはずの二人が近づくたび、読者の中の「言えなかった気持ち」にそっと名前がついていく。本記事は太田君の成長を背骨に、全体像→必読回→読む順→キャラ→演出→アニメ→FAQまでを横断する“通し道”です。初めての人には入口を、既読の人には再読のフックを。あなたの温度に合わせて読み進めてください。

- 全体像:『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』で読み解く、太田君の成長軌跡

- 必読回:『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』で外せない太田君ベストエピソード

- 読む順番ガイド:『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』初心者が迷わない太田君ロードマップ

- キャラクター深掘り:『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』太田君と主要人物の心理図

- 演出の読み方:『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』太田君が映える“余白設計”

- アニメ化トピック:『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』太田君の声・放送時期・制作情報

- FAQ:『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』太田君にまつわるよくある疑問

- 締め:『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』太田君と歩く“関係の更新”という幸福

全体像:『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』で読み解く、太田君の成長軌跡

ここではまず、大づかみの地図を描きます。関係の変化、出来事の連なり、そして本作ならではの表情に頼らない伝達技法。これら三点を押さえておくと、後半の「必読回」や「演出の読み方」が何倍も鮮やかに立ち上がります。要するに、太田君が“からかう男子”から“気遣える人”へと更新されていくダイナミクスを、俯瞰で捉える章です。

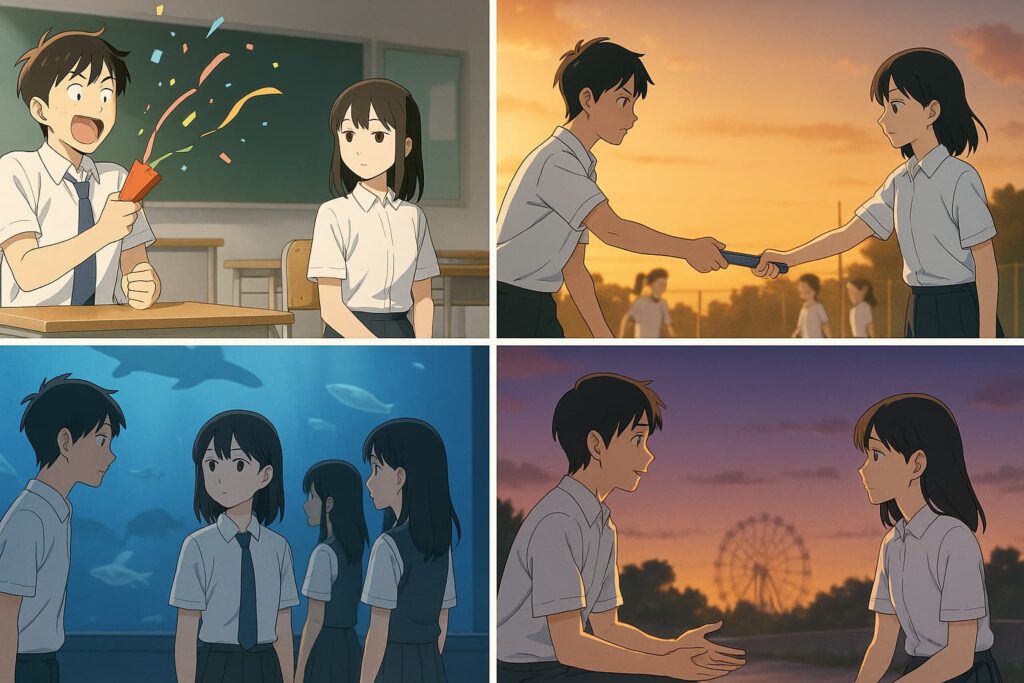

年表で追う太田君:からかい→気遣い→言語化

物語序盤の太田君は、感情がそのまま身体に出るタイプです。驚かせる、茶化す、距離を詰める——どれも「関わりたい」の裏返し。けれど、その不器用さはしばしば“雑さ”として受け取られ、誤解の火種をつくってしまう。

中盤に入ると、イベント(体育祭・修学旅行など)を通じて、彼の行動に“責任”が宿ります。「からかった結果、相手はどう感じたのか?」を想像する回路が点灯し、気遣いという新しい言葉を覚える。

そして終盤、彼は初めて気持ちを言葉で渡すことを選びます。顔に出るだけでは届かないことがある。だから言う。ここで物語は、表情主体のコメディから、言語化が芯を取るロマンスへと静かに転調していくのです。

この「からかい→気遣い→言語化」の三段変化が、読者に「人はゆっくりでも変われる」と告げるリズムになっています。

関係性の温度変化:柏田さんの“内側の揺れ”と太田君の“外側の更新”

『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』の面白さは、二人の温度差が一直線に縮まらないところにあります。柏田さんは表情に現れない分、内側が忙しい。小さなリアクション(視線、袖の動き、歩幅)に心のノイズが宿る。

いっぽう太田君は、外側のアップデートが可視化されます。からかいの頻度や質が変わり、場の空気を読む回数が増え、選ぶ言葉が“保留”から“提示”へと移る。

二人のベクトルは常に非対称ですが、「内側の揺れ」と「外側の更新」がすれ違いながらも同じ方向を向いていく。その過程で生まれる微差は、やがて大きな安心へと合流します。読者は「今はまだ届かないけど、きっと届く」と知っている——その確信が、ページをめくる力になるのです。

演出の核:表情じゃなく“読み取り”で伝える作法(モノローグ/描き文字/背景)

本作の独自性は、“見えない表情”の代わりに紙面の余白が語ることにあります。コマの端に走る矢印メモ、大小を変える描き文字、静かな背景のトーン——それらが“表情の代役”として機能する。

例えば、柏田さんの内面のざわめきはモノローグの間で示され、太田君の感情の波は描き文字の勢いに乗る。背景は温度計のように、白場の広がりやスクリーントーンの密度で“空気”を表現する。

読み手はそれらを“読む”ことで、自分の中に絵を生む。つまり、作者は「あなたの読解力」を信頼しているのです。この信頼感が、コメディのテンポとロマンスの静けさを両立させ、再読すればするほど微細な感情が拾える設計を実現しています。

読者がハマる理由:羞恥・誤解・回復のサイクルがくれる安心感

物語の一単位は、しばしば次の三拍子でできています。

- 羞恥:太田君の“やらかし”や過剰な反応が生むドキッ。

- 誤解:それを第三者や本人が別の意味に捉えてしまうズレ。

- 回復:後から効いてくるさりげないフォローや、言葉の置き直し。

この循環があるから、読者は安心して笑えるし、安心してときめける。

とりわけ太田君は「顔に出る=弱点」を「伝わる=武器」へ変えていきます。失敗しても、その場で軌道修正する小さな誠実さ。“うまくやる”より“ちゃんと向き合う”が強いことを、この作品は繰り返し示します。だからこそ、ページの最後に残るのは「可愛い」だけでなく、「人として尊い」という実感なのです。

必読回:『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』で外せない太田君ベストエピソード

ここでは『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』の中から、太田君の“更新”がはっきり見える回だけをピン留めします。物語の核心に触れる直接的な結末ネタバレは回避しつつ、読みどころと感情の流れを中心にナビゲート。「からかい→気遣い→言語化」という成長ラインをなぞると、各巻の意味が鮮やかに見えてきます。

1巻の導入:イタズラの裏にある「関わりたい」の衝動

冒頭の太田君は、まさに“顔に出る”の権化。サプライズやちょっかいの強度が高く、読者の笑いを引き受けながら、同時に「不器用さ」という陰影も背負っています。彼の行動は雑に見えて、実は「もっと近づきたい」の粗い翻訳。関心の表現方法が未熟だから、誤解を生む——ここが初期の肝です。

対する柏田さんは無表情の中でだけ感情が渋滞します。表に出ないからこそ、間(ま)と余白で受け止める読書体験が生まれる。読者は「届いていないようで届いている」微細な反応を拾い集め、二人の温度差に安心な笑いを見つけ出します。導入で好きになるのはキャラ以上に、読み方そのものなんですよね。

5巻・体育祭:からかいを超えて“責任”を引き受ける太田君

イベント回は人間関係の“圧力鍋”。体育祭では、クラスや仲間の目線が加わることで、太田君のふるまいに社会的な重さが乗ります。ここで重要なのは、彼の行動原理が「ウケたい」「驚かせたい」から、「結果に責任を持つ」に転じること。勝負にこだわるのは自己顕示ではなく、関係を守る意志へと変化します。

柏田さん側にも、小さな選択の積み重ねが見えます。必要な時には言葉を足す、距離を半歩詰める、視線を返す——それらのジェスチャーが、二人の間に置かれた“見えないクッション”を少しずつ柔らかくしていく。「からかい」と「気遣い」の境界線が曖昧化し、作品のトーンがひとつ成熟します。

6巻・修学旅行:場の力が距離を縮める定番に宿るリアル

修学旅行は、教室という“文脈”が外れた時にだけ出る素が、容赦なく表に出る章。移動・宿・夜のテンション——普段のリズムが崩れたところで、太田君の視線の配り方や言葉の選び方が試されます。彼は空気を読むことを覚え、「騒がしさ」を「安心の演出」へと変換していく。

柏田さんの反応は相変わらず小さい。しかし、その小ささに込められた“承認”の密度が上がっている。共有された時間が積算されると、人は大胆な一歩よりも、微差の連続で関係を信じられるようになる。この巻は、その法則を読者の身体に刻みます。

8巻・水族館/揺れる三角:友情と恋の境目で見せた誠実さ

第三者が物語に入ると、関係の輪郭はむしろはっきりします。水族館のエピソードでは、太田君が相手の気持ちを推し量りながら、自分の視線の置き場を選び直す場面が続く。ここで彼は、「楽しい」を独占しないという決断を小さく積み重ねます。

誤解が笑いに転がらず、静かな痛みとして滞留する瞬間もある。けれど、その痛みを処理する方法が、茶化すから受け止めるへと変わっているのが見どころ。友情と恋の境目はにじむもの。そのにじみの中で、誠実さを選ぶ姿が、のちの「言語化」への助走になります。

9巻・初めての言語化:「気持ち」を顔ではなく言葉で渡す日

本作のターニングポイント。太田君は、顔に出すだけでは届かない領域に、言葉という梯子をかけます。ここで重要なのは、言うことで関係が“確定”する怖さに、きちんと震えている点。楽に言っていないから、重みがある。

柏田さんも、受け手としての勇気を持ちます。無表情のままでも、受け取った事実が空気を変える。二人の間にあった“笑って流せる安全地帯”は守りつつ、責任を伴う言葉がひとつ置かれる——この配置換えが、以降のエピソードに温かい余韻を残します。

10巻・卒業とその先:節目が関係に与える“社会化”の圧

卒業は、個人の感情に“社会の時間”が割り込むイベント。進路、家族、友人、それぞれの生活動線——たくさんのベクトルが交差する中で、太田君は関係をどう扱うかを学び直します。ここでの彼は、「今の二人」を祝福しつつ「これからの二人」を準備する、二重の視点を獲得します。

描かれるのは劇的な“事件”ではなく、積み上げの総決算。だからこそ、読後に残るのは「やっと」という達成感よりも、生活の延長に恋があるという実感です。節目は物語を締めるためではなく、次のページをめくるための合図である——この巻は、その優しい定義を書き込んでくれます。

『+(プラス)』の補完力:中2夏、高校生編で見える未収録の呼吸

本編完走後はスピンオフである『+(プラス)』へ。中学生期や高校生編の未収録領域が補完され、関係に含まれていた“空白時間”が呼吸を取り戻します。太田君の反応の源流や、柏田さんの微細なスイッチが、「あの時の一言はここに繋がっていたのか」と腑に落ちる瞬間が多い。

また、アニメから入る読者にとっても『+』は最高の“追い読み”動線になります。大きな山をもう一度遠景から眺めると、別ルートの尾根が見える——そんな再読の快楽を、軽い読み心地で与えてくれるのが魅力。保存版としては、本編→『+』→気に入った巻を再読の順を強く推します。

読む順番ガイド:『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』初心者が迷わない太田君ロードマップ

ここからは「どこから・どう読むと一番幸せか?」という導線設計です。太田君の成長ラインを損なわず、かつ挫折しにくい順番を提示します。結論から言うと、試し読み→1〜2巻で相性確認→5・6・8・9・10巻の山場へ、そして『+(プラス)』で余白を満たすのが最短幸福ルート。紙/電子の選び方も、あなたの生活リズムに合わせて決めればOKです。

最短ルート:まずどこから?試し読み→1〜2巻→推奨チェックポイント

最初の一歩は公式の試し読みで“読み方”の感覚を掴むこと。コマの余白や描き文字のテンポに身体が馴染むかを確認してから、1〜2巻を続けて読むのが王道です。1巻では太田君の“からかい”がどう笑いへ転がるか、2巻では第三者が入ることで関係の輪郭がどう浮き上がるかに注目してください。ここで「この作品は“表情を読む”より“空気を読む”タイプだな」と腑に落ちたら、あなたはもう半分ハマっています。チェックポイントは「間(ま)の使い方」「誤解の処理」「小さな承認」の3つ。これが刺さるなら、後半の山は必ずあなたの心拍を上げてくれます。

時間が取れない人向けのショートカットも用意しておきます。1巻の冒頭→2巻の転機回→5巻の体育祭を“サンプラー”として拾い、合うと感じたら6→8→9→10巻へ。いきなり後半へ飛ぶのはもったいない気もしますが、まずは自分のペースで物語と出会うことが何より大切です。最初の数話で“沈黙の読み取り”が心地よければ、そのまま順読に戻るのがおすすめです。

完走勢向け:名シーンだけで再体験する巻別ピン留め

一度読み切った人には、テーマ別の再読を提案します。物語の全景を保ったまま、感情のツボだけを効率よく押していく方法です。ここでは巻単位の“ピン留め”をいくつか挙げ、短時間でも幸福度が高いルートを示します。再読は「覚えているシーン」ではなく「忘れていた間(ま)」に価値が宿る——この感覚を取り戻すのが狙いです。

- 1巻:導入のリズム確認。からかい→誤解→回復の三拍子を再学習。

- 2巻:第三者視点が入ることで露出する太田君の未熟さと優しさ。

- 5巻:体育祭の“責任”モード。行動の重さが増す瞬間を再チェック。

- 6巻:修学旅行の空気。場が人を変える、を体感的に追体験。

- 8巻:水族館と小さな選択。独占しない誠実さの積算。

- 9巻:初めての言語化。言葉の震えと受け手の勇気。

- 10巻:卒業と“次のページ”。生活の延長にあるロマンスの定義。

このピン留めを順に拾うだけで、作品の背骨は鮮明に蘇ります。さらに余裕があれば、各巻の冒頭→中盤の転機→終盤の余韻の3点だけでも繋いでみてください。数十分でも“ときめきの記憶”がきれいに整頓され、また最初から読み直したくなるはずです。

『+(プラス)』はどこで挟む?本編完走→補完→再読の効率化

スピンオフ『+(プラス)』は、本編で描ききれなかった時期や場面を埋める補完の書です。基本の推奨は、本編10巻を完走→『+』で空白を満たす→気に入った巻を再読というループ。まずは物語の“骨格”を最後まで味わい、その後で“筋肉”を付けるイメージです。これにより、後戻りなく感情線の精度が上がります。

もう一つの選択肢は、時系列寄りの挟み込み。例えば修学旅行後の余韻が強いときに関連のエピソードを『+』で補強してから8〜9巻を再読すると、太田君の視線の動きや柏田さんの沈黙の意味が増幅されます。どちらも正解なので、あなたの“今、触れたい温度”を優先してください。スピンオフは“寄り道”ではなく、風景を鮮明にする望遠レンズとして使うのが鍵です。

紙と電子の選び方:コレクション性/可搬性/特典の比較軸

最後にメディア選択。紙の強みは装丁の質感、見返しの色やインクのムラ、そして本棚に並ぶ幸福感。ページをめくる音や紙の匂いまで含めて、作品の“空気”を吸い込みたい人に向きます。一方で電子の強みは、可搬性・検索性・拡大表示による描き文字の視認性。余白のニュアンスが命の作品なので、拡大の読みやすさは思った以上に効きます。

特典に関しては時期やストアで変化しますが、基本は「欲しい特典があるなら紙」「いつでもどこでも読みたいなら電子」というシンプルな判断でOK。両取りしたい人は、紙でコレクション、電子で再読用というハイブリッド運用が最適です。あなたの生活にフィットする選び方が、結局いちばん長続きします。

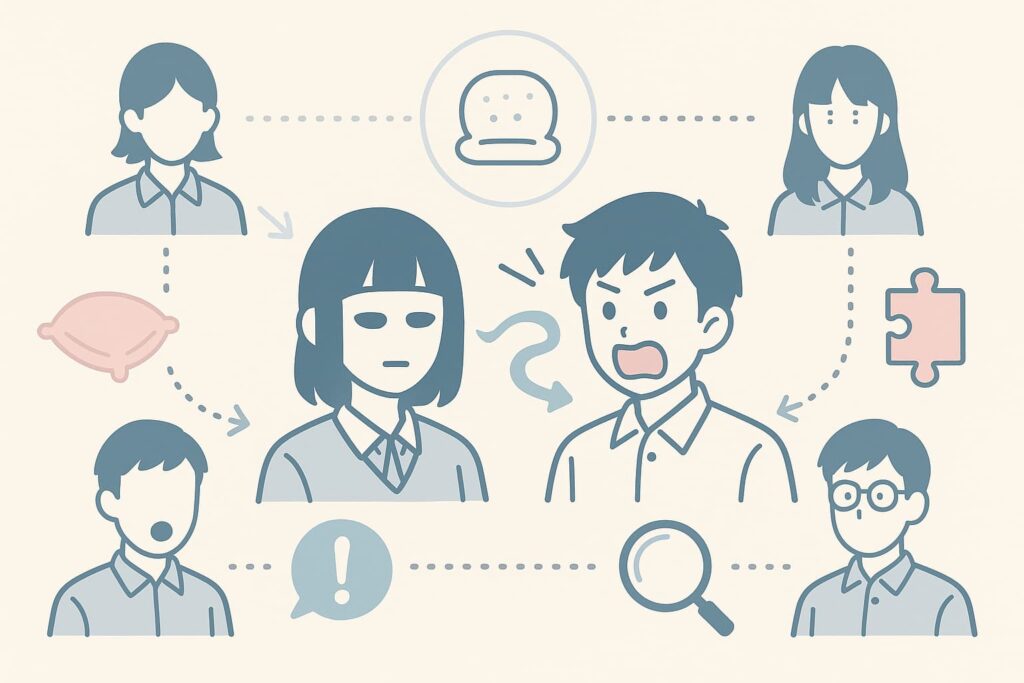

キャラクター深掘り:『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』太田君と主要人物の心理図

人物を理解できると、物語は二倍おいしくなる。ここでは『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』の核である太田君と、彼を取り巻く面々の“行動原理”を言語化します。「なぜそう振る舞うのか?」が腑に落ちると、何度目かの再読で見えてくる微差が、あなたにだけの“ご褒美”になります。

太田君:リアクションの多弁さと“驚かせたい”動機の正体

太田君にとって「顔に出る」は弱点ではなく、世界とのインターフェースです。感情は即反映、言葉より先に身体が動く。その拙速さが周囲を笑わせ、時に誤解も生む。けれど、根っこの動機はいつもシンプルで、「関わりたい」「気づいてほしい」。からかいは“雑音”に見えて、実は関心の翻訳装置なんです。

物語が進むにつれ、彼は“出力”の質を調整する術を覚えます。大声を少し絞る、タイミングを半拍待つ、相手の表情(出ない場合は気配)を読む——その微修正の積み重ねが、気遣いという新しい言葉を彼に与える。つまり太田君の成長は、ハイテンションを捨てることではなく、テンションの“方向付け”を学ぶ過程なのです。

さらに終盤、彼は表情に頼らず言葉で渡す決断をする。ここで初めて、リアクションの多弁さは“準備運動”に変わり、短くても責任を伴う言葉が関係の中心に据えられます。照れや怖さを抱えたまま、それでも言う——その姿勢が、読者に「誠実は技術だ」と気づかせてくれるのです。

柏田さん:無表情の奥で渋滞する感情と、笑い上戸のスイッチ

柏田さんは無表情ですが、無感情ではない。むしろ感情は豊かで、ただ“表に出す回路”が違うだけ。視線、間(ま)、手の動き、歩幅、呼気のリズム——そうした微細なシグナルが、彼女の心の交通量を知らせます。読者はコマ間に置かれた微かな変化を掬い取り、「届いていないようで届いている」という安心を獲得するのです。

もう一つの特徴が笑い上戸。ここは“安全地帯”の指標です。彼女が笑う時、そこには「今この場は大丈夫」という合図が点る。太田君の騒がしさも、その灯りの下ではただの騒音ではなく、空気を循環させるファンのように機能します。つまり彼女は、笑いで場を守る静かな司令塔でもあるのです。

やがて、彼女は沈黙のまま受け取る勇気を育てます。言葉で告げられた気持ちを、表情が動かないまま受理する勇気。これは簡単じゃない。反応が薄いと誤解されるリスクを引き受けつつ、でも確かに“受け取った”。その選択が、作品全体の温度をやさしく底上げしています。

田所・佐田:ボケと観察が回す物語の空気圧

教室の空気は、二人だけでは作れない。田所と佐田は、場の圧力を調整する廻り車です。田所の無邪気なボケは騒がしさのバッファで、緊張を薄める役割を担う。佐田の観察は逆に空気を引き締め、時には核心をサラッと突いてシーンを加速させます。二人の“空気圧調整”があるから、太田君の過剰も、柏田さんの静けさも、過度に浮かず沈まず立ち上がる。

また、男友達の雑な優しさというリアリティを体現しているのもこの二人。丁寧にケアするわけではないけれど、節目でちゃんと背中を押す。その距離感が、太田君に“過剰と配慮のバランス”を学ばせます。友情の在り方が直接ロマンスの行方に効いてくる、というさりげない因果を描く上で欠かせないユニットです。

結果、彼らはストーリーの“第三の視点”として、読者の代弁者にもなる。騒ぎの中心から半歩外に立つ彼らの一言が、場面に客観を注ぎ、読者の解像度を上げるのです。

田淵・小田島:誤読/介添え役としての“第三者”の効用

田淵は正義感が強いがゆえに、時に状況を“誤読”します。からかい=いじめ、といった短絡に陥りがちで、そこで小さな対立が生まれる。けれどこの摩擦は、関係の公共性を作品にもたらします。二人の関係は二人だけのものではなく、教室という社会の中で見られ、評価される。その視線があることで、太田君はふるまいに責任を持つようになるのです。

小田島は逆に、関係をかき回しつつも結果的に介添え役として機能します。彼女の存在が“嫉妬”や“比較”という感情を可視化し、二人に選択を迫る。ここで重要なのは、彼女が単なる障害ではなく、気持ちの位置取りを明確化する“試金石”であること。第三者を通すことで、二人の輪郭はむしろくっきりするのです。

この二人が投げ込む異物(誤読・攪拌)が、ストーリーの回転数を上げ、静かなロマンスに程よい起伏を作る。結果として、『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』というタイトルが示す対比が、社会の目線の中で説得力を帯びていきます。

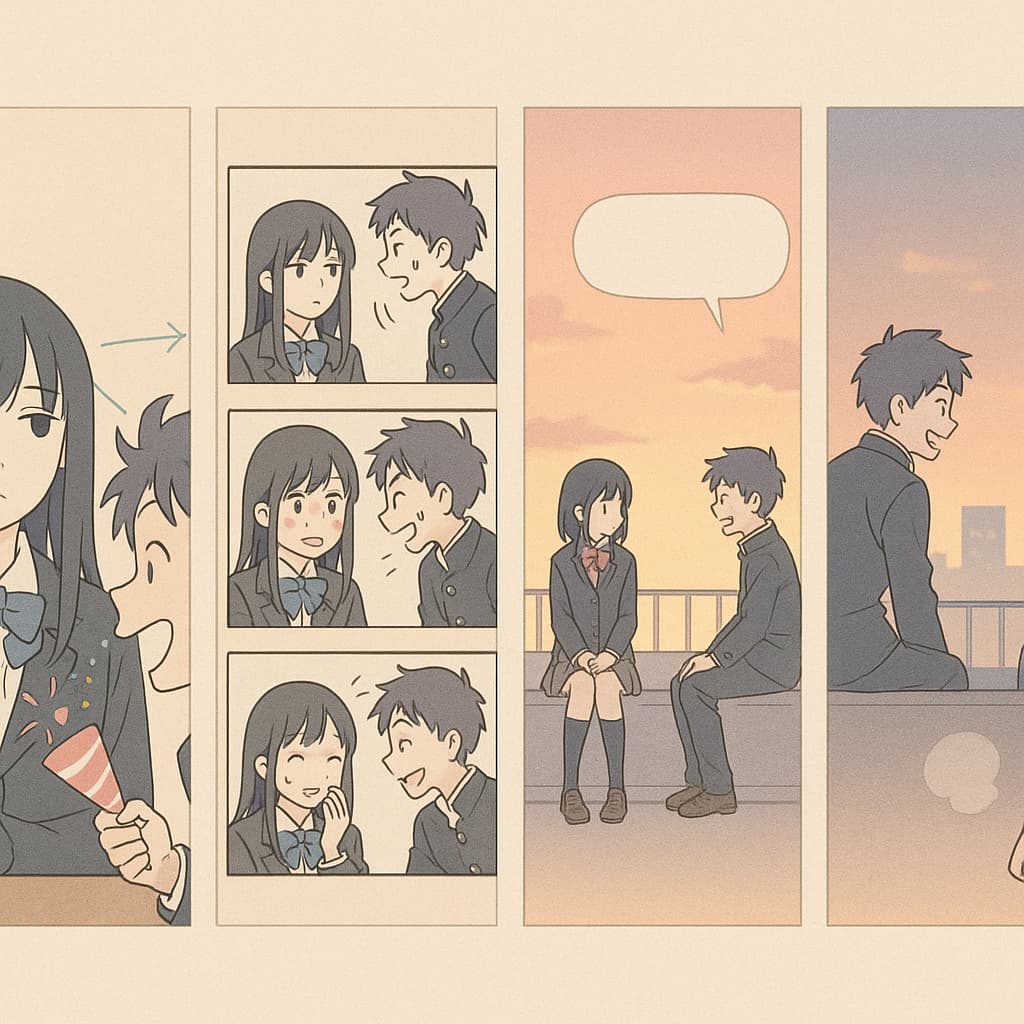

演出の読み方:『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』太田君が映える“余白設計”

『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』は、キャラクターの表情よりも読者の読み取りを信じる設計でできています。ここでは、ページの「何が」「どう効いているのか」を分解し、太田君の魅力が最大化される瞬間を拾い上げます。技法を知ることはネタバレではなく、むしろ再読の喜びを増幅する“鑑賞の知恵”。次の4つの観点を手がかりに、あなたの目を少しだけプロ仕様にしていきましょう。

“顔に出ない”をどう可視化するか:注釈・視線・間の使い方

柏田さんの無表情は、情報がないのではなく、別チャンネルで出力されています。コマ外の注釈メモ、視線の折り返し、ふきだしの形、スクリーントーンの密度——これらが“表情の代役”です。特に効くのが間(ま)の置き方。セリフの後にひとコマ噛ませて空白を作ると、読者はその空白に心の揺れを投影する。ここで急いでページをめくると、含みが削れます。「少し待つ」を実践してみてください。注釈が指し示す矢印の方向、手元の動き、歩幅の微差——“出ていないはずの感情”が静かに立ち上がります。

また、ふきだしのしっぽがどこを向いているかにも注目。視線は言葉以上に正直で、相手ではなく物に向くときは心を整える準備をしているサインです。ページ内の余白は、登場人物の呼吸の数でもある。呼吸が増える回ほど、柏田さんの“内側の交通量”は増えている——そう読めると、無表情はもう“無”ではなくなります。

笑いの作法:誤解→露見→回復の三拍子

本作のコメディは、羞恥の温度管理が絶妙です。第1拍の誤解でドキッとさせ、第2拍の露見で笑いへ転がし、第3拍の回復で関係をゼロではなくプラスに戻す。ここで鍵を握るのが太田君の表情の“出す/出さない”の配分です。出しすぎるとただの悪ふざけ、出さなすぎると冷たさが残る。その中庸を、コマ運びと描き文字の勢いで細かく調整しています。

意識して見てほしいのは、オチの後に潜む小さなフォロー。たとえば謝罪まではいかなくても、話題の選び直しや視線の引き受けが入ると、羞恥は笑いに変換され、信頼の残量はむしろ増えます。読者が安心して笑えるのは、回復の見通しが常に設計されているから。三拍子のラスト1拍まで、コマの端っこを見逃さないことが鑑賞のコツです。

ロマンスの呼吸:沈黙とモノローグの重ね方

ロマンスのパートは、音量を上げるより音を引く演出で成立します。セリフが減るぶん、モノローグと背景のディテールが情報量を担う。窓の外の季節、廊下の足音、制服のしわの線——それらが台詞の代わりに「いま、何が変わったか」を語ります。太田君の場合、普段は多弁な描き文字がこの局面で控えめになり、沈黙の圧が増す。その落差自体が“本気度”の指標です。

もうひとつ重要なのは、ふたりのモノローグの重ね方。同時並行で置かれるときは、感情のズレの可視化。ずらして置かれるときは、同じ景色を別の温度で見ていることの暗示です。読者はここで“答え合わせ”を急がず、ズレの中のやさしさを拾うのがコツ。沈黙は拒絶ではなく、言葉の準備運動。ページの静けさに耳を近づけるほど、二人の距離はあなたの中で縮まります。

クライマックスの設計:告白シーンに至る“言葉の準備運動”

告白や決定的な会話は、突然降ってくる雷ではありません。そこに至るまでの小さな選択の積算が、ページの裏で電荷をためています。たとえば、からかいを一度飲み込む、話題を相手側に寄せる、歩調を合わせる——そうしたミクロな行動が繰り返されるほど、読者の身体は「そろそろ来る」と構える。太田君が言葉を選び始める回は、描き文字の密度が下がり、コマの枠線が静かに安定します。フォームが整ったとき、言葉は自然と美しく落ちるのです。

クライマックスで泣けるかどうかは、直前の1ページではなく直前の数話で決まります。だから再読では、山場に行く前の“助走”だけを拾い読みしてみてください。誰かの小さな善意、先に置かれた伏線の反射、沈黙の回数——それらが告白の必然を形成しているのが見えてきます。結末を知っていても胸が高鳴るのは、物語がプロセスの感動でできているからです。

アニメ化トピック:『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』太田君の声・放送時期・制作情報

ここではTVアニメ版『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』の最新情報を整理します。放送スケジュール/主要スタッフ&キャスト/主題歌を一気にキャッチアップし、原作の“余白”が映像でどう翻訳されるのかを展望。視聴前の予習で、太田君の“声”と動きに備えましょう。

放送時期と基本情報:いつ・どこで・誰が作る?

放送開始は2025年10月4日(土)。TOKYO MXで毎週土曜21:00〜、関西テレビは10月5日(日)毎週26:52〜(初回のみ25:25〜)、BS11は10月6日(月)毎週23:00〜、AT-Xは10月7日(火)毎週21:30〜(リピート:木9:30/月15:30)という編成です。編成都合により変更の可能性ありなので直前に番組表も確認を。制作はSTUDIO POLON、監督神谷智大、シリーズ構成横手美智子、キャラデザ&総作監中村直人、音楽は橋本由香利/設楽哲也。OPは“はしメロ「百面相」”、EDは“三月のパンタシア『あまのじゃくヒーロー』”と発表されています。さらに、Anime Expo 2025で第1話ワールドプレミアも実施されました。

出典:公式サイト・放送情報・AT-X番組ページ・PRリリース・AX現地レポート。

キャスト&キャラ性:太田君の“声”が加わる効果

主要キャストは、柏田さん=藤田茜、太田君=夏目響平、田所=広瀬裕也、佐田=堀金蒼平、田淵=花守ゆみり、小田島=峯田茉優という布陣。公式コメントでは、“動かない表情”を声のニュアンスで補完する方針が示唆され、太田君は“かっこよさ×可愛さ×爆発的リアクション”の三拍子を声で走らせる設計です。

音響監督は長崎行男。騒がしさが魅力の太田君も、音量の抑揚と間(ま)で“うるさい→愛おしい”に転調させられる布陣。サブキャラの間合い(田所の賑やかし/佐田の観察ツッコミ/田淵の正義感/小田島の攪拌)が、マルチボイスの掛け合いで立体化されるのが楽しみです。

原作の強みとアニメ表現:無表情×余白はどう翻訳される?

原作のキモは「顔に出ない感情を、注釈・描き文字・背景で伝える」設計。PVでは、描き文字や矢印メモの“読み取り”を崩さず、レイアウトとSE(効果音)で“可視化”する方向性が見て取れます。無表情の柏田さんは、目線・肩の揺れ・呼吸の音といった微細な運動で感情を置くはず。太田君は逆に、カメラワークとテンポで爆発的な可視化を担い、二人の“温度差”を運動量で描き分けるのがセオリーです。

音楽面では橋本由香利/設楽哲也が、コメディの跳ねとロマンスの静けさを両立する二相のスコアを担当。OP・EDの世界観(“百面相”“あまのじゃく”という語の選び)が、「表情と本音のズレ」という作品テーマを音楽で補強します。視聴時は、セリフが減る場面で鳴る音と鳴らない勇気にも注目を。

FAQ:『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』太田君にまつわるよくある疑問

ここでは検索意図に直結する疑問を、ネタバレ最小限でサクッと解決します。読書前の不安を取り払い、読み始めた後の“迷いどころ”も道標を用意。各回答は太田君の成長ライン(からかい→気遣い→言語化)に沿って整理しているので、読了後の再確認にも使えます。

進展は何巻・何話?読むべき山場は?

結論から言うと、体感の“進展”は段階的です。まず序盤は「からかい→誤解→回復」のコメディ循環を通じ、二人の安全地帯が固まっていくフェーズ。ここで焦らないのがコツで、笑いの後に仕込まれる微小なフォロー(視線の受け止め、言い直し、歩幅合わせ)が実は大きな前進です。中盤のイベント回(体育祭・修学旅行など)は、第三者の目線が入るため、関係が“社会化”し、太田君のふるまいに責任が宿り始めます。終盤でいよいよ言葉の選択が前面化し、「顔に出る」だけでは届かなかった領域に手が届く。読む側のおすすめ山は、初期の導入で設計に馴染む→中盤のイベントで視点を引き離す→終盤で言語化の決断を見る、という三段構え。飛ばし読みするなら、導入の数話と、各イベントの“前後1話”を抱き合わせで読むと、進展の必然が綺麗に見えます。

「結局どこが一番キュン?」という問いには、“回復”の瞬間を推します。大きな告白だけでなく、小さなすれ違いを丁寧に畳む所作がこの作品の真骨頂。たとえば、からかいの後で場の空気を整える一言や、沈黙を尊重して半歩引く所作。そこに“人としての成長”が乗ると、恋愛のときめきは自然に増幅されます。つまり本作の進展は、イベントの派手さよりも、プロセスに宿る説得力が心拍を上げる仕掛けなのです。

『+(プラス)』との違いと読みどころは?

『+(プラス)』は本編の“余白”を埋める補完編で、時期や視点の穴埋めに特化しています。大筋のドラマを動かすというより、キャラの反応の源流や、関係の中で見落としていたミクロな心の動線を可視化する設計。たとえば中学生期のエピソードは、後年の二人に現れる気配や癖の“初期値”を提示してくれます。読んでいて気持ちいいのは、本編で「なんでここでこの反応?」と体感していた違和感が、穏やかに説明されるところ。説明と言っても、言葉で説明するのではなく、場面の重ねで腑に落とすタイプなので、重くありません。

読みどころは、軽やかな読み味で“再読の解像度”を上げる点です。本編→『+』→本編の気になる巻に戻る、というループを組むと、同じシーンの色温度が変わって見えるはず。ショートエピソード主体なので、忙しい時の“ひと口デザート”にも最適。逆に、本編未読の人が先に『+』から入るのはおすすめしません。骨格を知らないうちに筋肉を眺めると、何が豊かになったのか実感しづらいからです。まずは本編で背骨を作ってから、プラスで血流を良くする。この順が王道です。

アニメ勢が原作に戻るなら、どの巻から?

アニメから入った読者が原作へ戻る最短ルートは、自分が刺さった“温度”を基準に選ぶことです。テンポの良い掛け合いが好きなら、中盤のイベント回を入口に据えてもOK。ただし、原作の醍醐味は“余白の読み取り”にあるので、第1巻の設計を体で掴んでおくと、その後の全シークエンスの理解速度が上がります。具体的には、アニメで印象に残った回に対応する原作エピソードの“前後”を読むのがコツ。映像で省略された溜めや、描き文字のニュアンスが補完され、同じ場面でも心の置き場所が変わります。

もうひとつのやり方は、“山場だけ拾う”のではなく、山場の助走だけ拾うこと。クライマックスの1〜2話前を読むと、キャラがどのくらい慎重に言葉を選んでいるか、誰が誰の気持ちを先に扱っているかが分かります。これが見えると、アニメ版の演出意図(間の取り方、音の鳴らし方)も深く味わえるようになるはず。結果的に、原作とアニメが互いの“翻訳”として機能し、理解が立体化します。

名言・名シーンを“安全に”引用するコツ(ネタバレ最小化)

SNSやブログで名言・名シーンを語るときは、“引用の安全運転”が大切です。まず避けたいのは、結末の確定情報に直結するセリフや、キャラの心情を断定的に要約する文脈。これらは体験の核を削りかねません。代わりにおすすめするのは、前後の余白を引用する方法。たとえば短い言葉の前後にある沈黙や、描き文字の音量、背景のトーンを言葉に置き換えて紹介すると、読者の想像力を残したまま魅力が伝わります。引用文字数は短く、あなたの感想を主に据えるのが鉄則です。

もう一歩踏み込むなら、“自分の身体の反応”を引用してみてください。手が止まった、呼吸が浅くなった、ページを戻した——そうした身体メモはネタバレにならず、体験の温度だけを共有できます。最後に、出典の明示と最低限の配慮(巻数・話数の提示、重大な展開には注意喚起)を忘れずに。「まだ読んでない人の楽しみを奪わない」という態度が、結果的に作品とコミュニティの信頼を守ります。

締め:『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』太田君と歩く“関係の更新”という幸福

最後にもう一度だけ、物語の温度を確かめたい。『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』は、恋が劇的な出来事で動くのではなく、小さな選択の積み重ねで更新されていくことを教えてくれました。からかいが笑いに変わり、笑いの端に置かれた配慮が信頼になり、その信頼が言葉の勇気を育てる。読後に残るのは、胸の高鳴りよりも“生活の呼吸が少し整う感じ”。それは、あなたの毎日に静かに効く種類の幸福です。

本記事の背骨にしてきたのは太田君の成長線、つまり「からかい→気遣い→言語化」の三段変化です。最初は不器用で、感情は顔に出るし、言葉は追いつかない。けれど、誰かの心に触れたいと願い続けるうちに、人は“出し方”を学ぶ。音量を少し絞る、タイミングを半拍待つ、相手の沈黙を信じてみる——その微修正の連続が、やがて責任を伴う言葉へ辿り着かせる。弱点だと思っていた「顔に出る」は、実は最初の推進力でした。

対になる柏田さんは、無表情だからこそ“読み取られる”存在です。目線の折り返し、袖の動き、歩幅、呼気のリズム。微差の連続が彼女の“はい”や“まだ”を代弁している。派手なリアクションがなくても、関係はちゃんと進む——この発見は、読者の自己肯定にも効きます。言葉にできない日があっても、沈黙の中に置いた善意は、確かに相手へ届くのだと。

教室という社会の中で、二人の関係はいつも誰かに見られていました。田所や佐田の“空気圧調整”、田淵の正義感が生む誤読、小田島の揺らぎ。第三者の視線は時にやっかいですが、関係に公共性を与える装置でもあります。だから太田君は学んだ。自分たちだけの合図で閉じないこと、場の空気を整えること、言葉に責任を持つこと。恋が“社会”に接続したとき、物語は一段深く呼吸を始めます。

演出面での発見も、再読の推進力になります。注釈メモや描き文字、背景トーン、ふきだしのしっぽ——すべてが表情の代役として働く設計。ページの“静けさ”は情報が少ないのではなく、あなたの読み取りで満ちる余白です。急がず一拍置く、それだけで見えてくる気持ちが増える。物語は読まれるたびに新しくなる、という事実をこの作品は証明しています。

ここまでのガイドを、最後に“明日から使えるメモ”として三行に畳みます。

- 読む順番は「試し読み→1〜2巻→山場(5・6・8・9・10巻)→『+』→再読」のループで。

- 鑑賞のコツは「間(ま)」「小さなフォロー」「視線の置き場」を拾うこと。

- 推しポイントは「回復の瞬間」。大事件より、丁寧な畳み方に心拍が上がる。

アニメから入る人も、原作完走勢も、ルートは違っても辿り着く場所は同じです。太田君の“顔に出る”は可愛さの記号に終わらず、他者と向き合う技術へ変換される。柏田さんの“顔に出ない”は神秘ではなく、信頼して読み取られる静けさになる。二人の温度が混ざり合う地点に、読者それぞれの「大切な人ともう一度話したくなる気持ち」が芽生えるのだと思います。

最後に、あなた自身への提案をひとつだけ。読み終えたあと、今日の会話で一度だけ待つを試してみてください。すぐに返さず、半拍だけ相手の沈黙を受け止める。たったそれだけで、見える景色が変わるときがあります。物語の学びは、教訓ではなく“やり方”として日常に持ち帰れる。『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』は、そのための手触りの良い手引き書です。

さあ、ページを閉じる代わりに、最初のページに戻ってみましょう。初読では見逃した微差が、きっとあなたを待っています。関係は、更新できる。その希望を胸に、二人の歩幅に耳を澄ませて。

コメント