“気持ちはあるのに、顔には出ない”。それって、思春期のあるあるですよね。顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君 あらすじを、初読みの人にもやさしく、そして“ニヤけ”と一緒に届くように解説します。ネタバレは最小限に、作品の空気・関係の距離感・読み始める前に知っておくとラクな基礎情報をまとめました。この記事は、これから原作を読む人にも、2025年10月のTVアニメ視聴前の予習にも最適な“入口ガイド”です。

初心者向けの全体像|『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』あらすじの入口

ここではまず、作品の素性と世界観を地図化します。作者・掲載媒体・巻数といった事実情報を押さえたうえで、舞台のトーン、ふたりの関係の“初期設定”、そしてネタバレ最小のダイジェストまで。これだけ読めば、「どんな雰囲気の物語で、どこに心が動くのか」がすっと掴めるはず。“表情に出ないのに、感情はちゃんとある”——この逆説が、読者のニヤけを生む核心です。

作品データと掲載媒体|『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』あらすじを読む前の基礎知識

まずは“名刺”から。原作は東ふゆ。出版社はKADOKAWA/ドラゴンコミックスエイジで、ウェブ連載はニコニコ静画内のドラドラドラゴンエイジ→ドラドラしゃーぷ#にて2018年6月22日開始、2023年6月9日に本編完結(全10巻)という流れです。これで全体の“長さ”と“読み切り感”がイメージしやすくなるはず。新規の人はまず1巻から、既読組は後期の積み重ねを思い出しながら読むと、関係のスローモーションが見えてきます。続けて嬉しいニュースがもうひとつ。2023年10月13日からは番外編ラインの『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君+(プラス)』がスタートし、2025年4月時点で既刊2巻。つまり“完結した空気”を味わいつつ、日常はまだ少しだけ続いていく。供給が続いている安心感は、初読みのハードルをぐっと下げてくれるはずです。なお、単行本1巻の発売日は2018年12月7日・B6判・146ページという版元データも添えておきます。基礎が固まると、作品に入るスピードが上がるんですよね。(出典:作品総覧・連載期間・レーベル、1巻書誌/+の刊行)【参考:ウィキペディア日本語の項・発表期間と巻数、KADOKAWA商品ページ、BOOK☆WALKERの+シリーズ一覧・既刊2巻情報。】(出典:Wiki、KADOKAWA、BOOK☆WALKER)

舞台設定とトーン|日常系コメディとしての「心地よいリズム」

舞台は現代の中学校。教室・廊下・放課後・イベントといった“あたりまえの日常”の上に、ふたりの機微が繊細に積み重なります。テンポは基本的に短編連作の心地よさ。1話内で小さく起承転結があり、ラストにふっと笑うか、胸の奥がじんわり温かくなる落差が効いています。季節のイベント(たとえばクリスマス会やバレンタイン)がリズムを運び、読み手の記憶とシンクロするのもこの作品の上手さ。エピソードが“バズる一コマ”で印象づくのではなく、最後に静かに残る余韻で好きになってしまう——そういう優しい設計です。結果、“スナック感”(どこからでもつまめる)と“長期的満足”(積層していく関係)を両立。忙しい人の読書体験にも寄り添うつくりで、アニメ化にも馴染みやすい下地が整っています。(出典:季節イベントに触れる巻紹介等:BOOK☆WALKER 作品一覧)

主人公ふたりの関係軸|無表情×即バレが生む化学反応(あらすじの核)

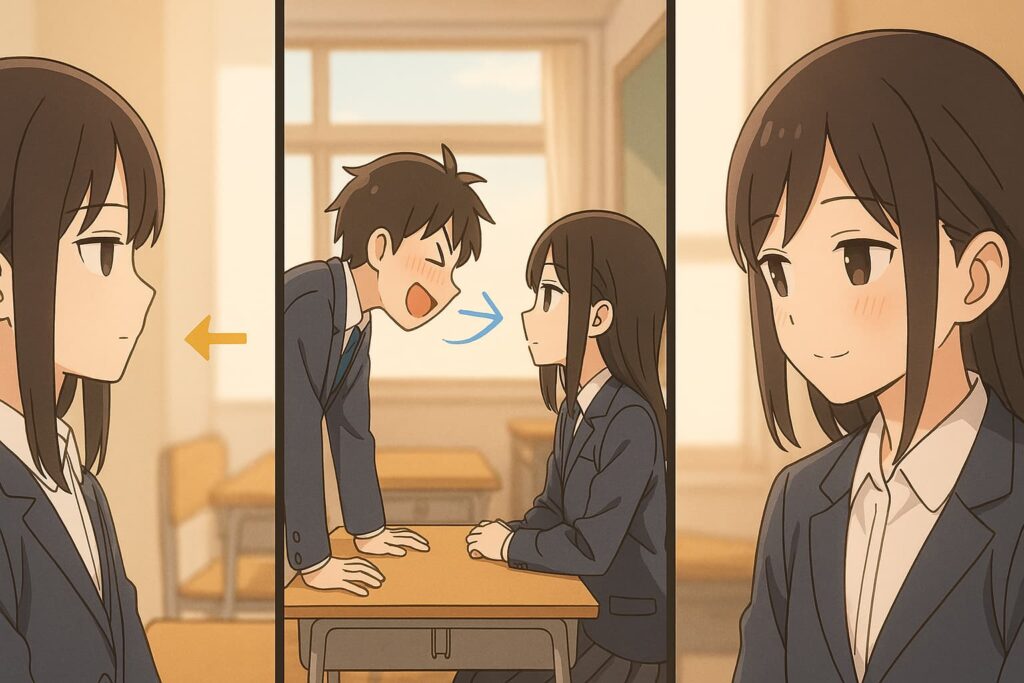

物語の“仕掛け”はシンプルで強い。柏田さんは表情がほとんど動かない。しかしそれは「感情がない」のではなく、彼女の感情はキャラの横に「矢印(→)」で可視化される、という表現上の遊びがあるんです。読み手は、動かない顔のすぐわきで矢印がぐんぐん伸び縮みする様子に“内心の大渋滞”を読み取り、自然とクスッとなる。一方の太田君は、からかい上手で、でもすぐ顔に出る。好意も照れも独り占めできない性格で、ちょっとしたボディランゲージや言葉の端っこから全部漏れちゃう。ふたりがやりとりするたび、“表面は静か/中身は大洪水”と“表面からダダ漏れ/中身はまっすぐ”のコントラストが響き合い、ページをめくる手が止まらなくなります。関係の現在地は「まだ名前のない距離感」。けれど、読者にはうっすら見えている。“きっと両想いだよね?”って。(出典:矢印で感情を示す表現、両者の設定:Wiki)

“ネタバレ最小”のあらすじまとめ|初読みの人向けダイジェスト

あらすじを“匂いだけ”で届けます。無表情ゆえに“読めない”柏田さんに、太田君は今日もほどよい距離感でちょっかいを出す。教室の席替え、放課後の寄り道、小さなイベント。ふたりの時間は、目に見えるドラマではなく、気持ちの温度変化として進んでいきます。からかいは時々空振りし、でもその空振りこそが“関係の余白”を広げる。読者は、内心を矢印でしか見せられない柏田さんの“揺れ”と、顔に全部出ちゃう太田君の“真っ直ぐさ”の間に、生まれつつある恋の輪郭を感じ取るはず。物語は大きく騒がず、毎日の中で確かに前に進む——「正反対だけど、きっと両想い」というコンセプトが、最後までやさしく背中を押してくれます。なお、これからアニメに触れる人は、まず1巻で“ノリ”を掴むのが最短ルート。2025年10月4日からのTVアニメ放送情報も出ているので、原作の空気を先に吸っておくと、作画・演出で増幅されるニュアンスがよりクリアに届きます。(出典:1巻の紹介文「正反対だけど〜」等:KADOKAWA、アニメ放送開始日:公式オンエア情報・英語版Wiki)

キャラクターで読む『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』あらすじ

「誰が、どんな気持ちで、どこまで踏み出せたのか」。――キャラクターの解像度を上げると、顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君 あらすじは一段クリアに見えてきます。ここでは、“無表情”と“即バレ”という極端な対比がどのように日常を動かし、読者の心を小さく震わせるのかを整理。二人の芯の強さ・弱さ、周囲の体温、そして物語の距離感がどう縮むのか――ネタバレ最小で、でも“心の濃度”は高めに読み解きます。

柏田さん|「顔に出ない」は“感情がない”ではない

柏田さんの表情は薄い。けれど、感情はむしろ濃い。それを読者は、作中に散らばるささやかな兆しから拾い上げます。たとえば、机の角に置かれた指先の力の入り方、瞬きの間隔、声のトーンが半音だけ上がる瞬間。彼女は自分の揺れを表に出さない代わりに、“→(矢印)”の記号で気持ちが伸び縮みする。身体は止まっているのに、心は走っている――このギャップが読者の想像力を呼び起こし、ページ外の余白まで物語を広げます。拒絶ではなく“保留”、冷たさではなく“照れの裏返し”。いつだって彼女は、世界との距離を測っている。だからこそ、たまに見せる数ミリの変化(視線が合う、袖を少し引く、吐息がひとつ漏れる)が、派手な告白よりも強く響くのです。

太田君|「顔に出る」からこそ真っ直ぐ届く想い

太田君は、感情が顔面に“フラッシュ”するタイプ。嬉しい、照れる、焦る、全部がそのまま出る。普通なら弱点になりそうな“わかりやすさ”が、彼の誠実さの証明になっているのが良いところです。からかいはするけれど、人の輪郭を乱暴に踏み越えない。距離感の取り方が健やかだから、読者は安心して笑えるし、ちょっとだけ胸がきゅっとなる。彼の“即バレ”は、じつは関係のセーフティネットでもあります。嘘がないぶん、柏田さんの「反応のなさ」を責めないでいられる。からかい→空振り→少しだけほころび、というループの“起点”に立てるのが太田君で、空気を明るくする勇気が、二人の日常を前に進めます。小さな気遣い――ドアを先に開ける、重いものを黙って持つ、言いすぎたらすぐ引く――その一つ一つが、読者にとって“彼を推せる理由”になっていくのです。

クラスメイト・家族・先生|日常を温めるサブキャラクター

主役の二人を取り巻く周囲は、物語の温度調整役。クラスメイトの何気ないツッコミ、保健室の先生のゆるい助言、家族が用意した夕飯の湯気――そうしたディテールが、“特別な出来事がなくても満ちる時間”を担保します。彼らは恋の当事者ではないぶん、言葉が軽やかで、読者が笑って呼吸を整える“クッション”になる。席替えや当番決め、学級イベントの準備など、学校生活のルーティンを通して、二人の近さ・遠さをさりげなく可視化するのも彼らの仕事です。場をかき回すための“騒がしさ”ではなく、当たり前の生活音として存在すること。これがこの作品の優しさの基盤で、読後に「日常って、案外いいな」と思わせてくれる大きな要因になっています。

ふたりの距離の変遷|あらすじの中で積み重なる小さな事件

この物語の“進展”は、劇的なイベントではなく、反復の中の微差で描かれます。登校路で交わすひと言の長さが一拍だけ伸びる。放課後に一緒に残る理由が“偶然”から“わざと”に変わる。イベント(文化祭、体育祭、クリスマス、バレンタイン)が来るたび、二人は失敗して、照れて、でもその都度“関係の安全地帯”を少し広げていく。読者は、いつの間にか増えている共有記憶に気づいた瞬間、二人の未来を自然に想像してしまうはずです。名前のない関係が“まだ”であることの甘さと、そこに潜む怖さ(踏み出したら壊れてしまうかも、という予感)。この綱渡りを、二人は笑いながら渡っていく。――それが『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』のあらすじに通底する、いちばん静かで強いドラマです。

見どころ徹底ガイド|『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』あらすじが“刺さる”理由

あらすじの行間で起きていることを、もう一段深く。ここでは、作品固有の表現技法、読者がニヤけてしまうリズム、そしてやさしい笑いの温度を分解します。仕組みを知ると、「なんでこんなに心地いいの?」の答えが言葉になります。つまり、あなたの“好き”がもっと強くなる。

矢印(→)が語る内面描写|「顔に出ない感情」をどう見せるか

この作品の最強ギミックは、やはり矢印(→)です。柏田さんの横にスッと伸びる細い矢印は、彼女の心拍や関心のベクトルの可視化。表情はほぼ動かないのに、矢印だけが勢いよく伸びたり、しゅっと縮んだりすることで、読者は“心の声”を無音で受け取れるわけです。ここが巧いのは、言語化の手前にあるニュアンスを視覚的に置いていること。セリフにしてしまうと重くなる“ときめき”や“嫉妬の素粒子”を、軽い記号で浮かび上がらせるので、読者は自分の経験で補完できる。結果、読者参加型の感情読解が生まれ、「理解」ではなく「共犯」に近い没入が起きます。矢印がわずかに震えるだけで、「あ、今、刺さってる」と気づける——この距離感が尊い。

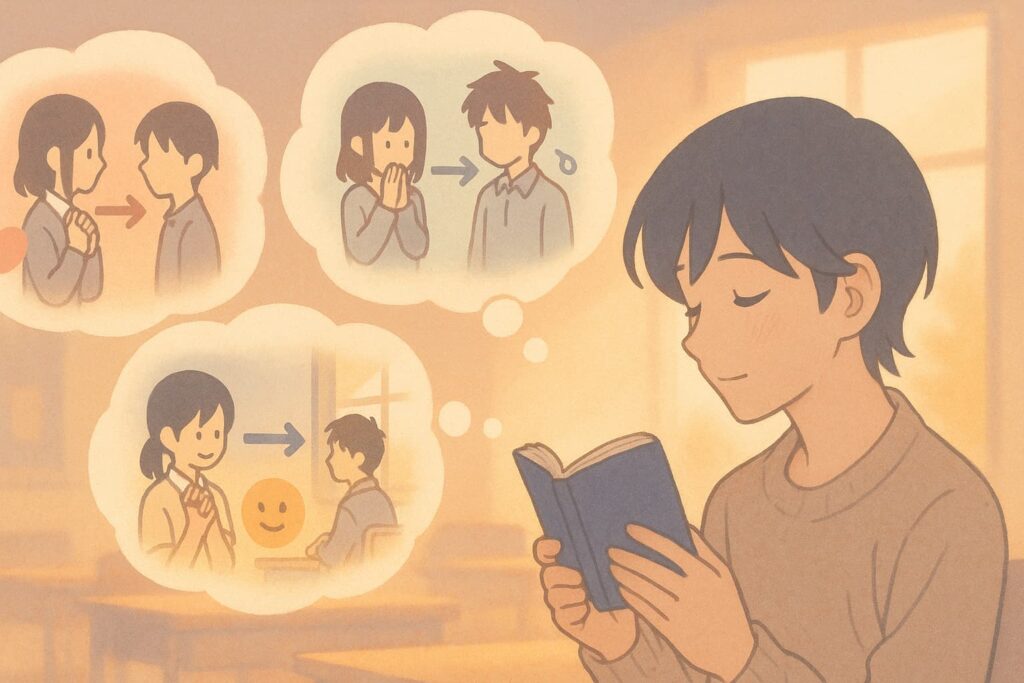

からかい→空振り→ほころびのループ|読後に残る余韻のつくり方

太田君の“からかい”は、勝ちにいく挑発ではありません。場の温度を1℃上げるためのユーモアです。だから時々、気持ちよく空振りする。でもその空振りが、二人の間に余白を作ります。余白ができると、柏田さんの矢印はそっと揺れ、“ほころび”が生まれる。読者が癖になるのは、この一連のループが速すぎず、遅すぎない絶妙なテンポで繰り返されるからです。オチは大きく笑わせるのではなく、口角を数ミリだけ上げる設計。読後に残るのは爆笑ではなく、「今日もいい日だったな」という小さな満ち足りです。

ニヤける名シーン集(ネタバレ最小)|初読み前に雰囲気だけ味わう

具体的な展開は伏せつつ、空気の味だけ共有します。たとえば、席替えで距離が近づいた日の、あの“何も起きないのに手元だけぎこちなくなる”感じ。雨の日、相合傘の角度が一度だけ調整される瞬間に、矢印がぴょこんと伸びる感じ。行事準備の雑談で、太田君の冗談が半歩だけ踏み込みすぎて、すぐに引き返す“ブレーキの優しさ”。そして季節イベント(バレンタインやクリスマス)で、期待と平常運転が綱引きする午後。それぞれの場面で、「もし自分だったらどうする?」という想像が自然に走り、ページ外のあなたの記憶と共鳴します。大事件はない。でも、大切なことは全部ある。その実感が、次の巻への“やさしい中毒”を生むのです。

“やさしい笑い”の温度|毒を使わないコメディの魅力

昨今のラブコメは、刺激で押し切るタイプも多い。けれどこの作品は、毒に頼らないのが美点です。からかいは人を傷つけないラインを守り、ツッコミは懲罰ではなく温度調整。読者は安全地帯にいるから、キャラクターの小さな変化に集中できます。これは、“繊細な感情の動き”を主役にするための設計でもある。人を貶めて笑いを取らないぶん、笑いの根拠は観察と共感に置かれます。だから読み終わると、心が軽い。誰にも矢印を向けていない時間が、こんなにも豊かだったんだと気づける。忙しい毎日のリセットボタンとして、この“やさしい笑い”はとても強いです。

巻ごとの入口案内|『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』あらすじナビ

「どこから読めばハマれる?」に応えるガイドです。顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君 あらすじの魅力は、各巻ごとに“別の角度の可愛さ”が立ち上がること。ここではネタバレ最小で、各巻の入口と“得られる体験”を地図化します。大事件は少ない物語だからこそ、微差の積み重ねを味わえる読み方が鍵。あなたの読書テンポに合わせて、最短で“ニヤけ”に到達しましょう。

1巻|関係の初期値と作品のリズムを掴む

最初の一歩は、“無表情×即バレ”のルール確認から。1巻は、教室・廊下・放課後という“学校の生活音”の中で、二人のやりとりがどう発火するのかを丁寧に見せます。オチは派手ではないのに、ページを閉じると口角が数ミリ上がっている。その理由は、からかい→空振り→ほころびのテンポが、読者の呼吸と同期するから。まずはここで、矢印(→)の読み取り方に慣れてください。矢印がすっと伸びるだけで“今、刺さった”が分かるようになると、以降の各巻が一気に楽しくなります。忙しい人は、1巻だけで“作品の味”が掴めるので、まずはここをサクッと。

2〜3巻|掛け合いの深化と小さな進展

2〜3巻は、反復の中の微差がはっきり見えるゾーン。からかいの精度が上がり、空振りの“後始末”がやさしくなる。つまり、二人の間に安全地帯が少しずつ広がります。季節イベントやクラスの用事が、会話の“踏み台”として機能するのもこの巻の特徴。読者は、昨日より半歩だけ近い距離を観察する目が育ち、「また同じ日常だけど、同じじゃない」という心地よさに気づくはず。ここまで来ると、キャラクターの“素直さ”が武器になる瞬間が増えていきます。

4〜6巻|“日常の拡張”が見せる世界の広がり

4〜6巻では、舞台がほんの少しだけ広がります。校外の出来事や、サブキャラクターの“体温”が物語の温度を調えることで、二人の関係は点から面へ。この時期の読みどころは、「言葉にしない合意」がちらちらと見え始めることです。会話の“言い足りなさ”が不安ではなく、むしろ余白として働く。読者は、矢印の揺れ幅から“まだ名前のない関係”の輪郭を想像し、日常の幸福の密度に気づいていきます。ここを噛みしめると、後半の静かな昂まりが何倍も効く。

7〜10巻(完結)|関係の結実と余韻(ネタバレ配慮)

後半は、「日常のまま、ちゃんと前に進む」ことの証明。学年の終盤に近づくほど、場面は派手にならないのに、ページの重みは増していきます。ここでの鍵は、“選ばないと進めない瞬間”が静かに訪れること。大仰なドラマに頼らず、生活の延長線上で小さな覚悟が積み上がる――その設計が、この物語の誠実さです。完結巻に向けては、季節の節目がそっと背中を押し、読後には「この日常は、確かにここにあった」という温かい実感が残ります。※具体的な出来事は伏せていますが、“静かに結ぶ”方向性だけ覚えておけば十分。

続編『+(プラス)』|“その先”の空気を軽くのぞく

本編を読み終えた人へのデザートが、番外編ライン『+(プラス)』。ここでは、場所・季節・人といった外的要素が増えて、二人の関係が別の光に当たります。読書体験としては、「関係が整った後の“楽しい日常”をゆっくり味わう」感覚に近い。旅のワンシーンやご当地ネタ、仲間たちとの賑やかな時間が、やさしい笑いをさらにふくらませます。まずは本編の余韻が残っているうちに1冊分だけでも。“この世界は、まだ続いている”という嬉しさが、あなたの毎日にちょっと効きます。

はじめてでも迷わない|『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』あらすじQ&A

検索で多い“ちょっとした不安”を、ここで一気に解消します。これから読む人がつまずきやすいポイントを、顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君 あらすじの文脈に寄せてやさしく説明。ネタバレ最小のまま、最短で“作品の心地よさ”に到達するためのガイドです。

どんな人に向いている?年齢層・気分別のおすすめ

この作品が刺さるのは、派手な事件より空気の変化で心が動くタイプの読者です。学生さんなら「教室の温度」「席替えのドキドキ」「放課後の静けさ」に即接続できるし、社会人でも“日常のやさしさで疲れをリセットしたい夜”に効きます。年齢で区切るより、“いまの気分”で手に取るのが正解。たとえば、しんどい日は1話だけ読んで口角を数ミリ上げる。余裕がある日は2〜3話連続で読んで、からかい→空振り→ほころびのループを味わう。暴力的な展開や毒舌で笑いを取る作風が苦手な人にも相性がいいはずです。何より、“無表情×即バレ”という設定が、恋愛のピュアな緊張をていねいに届けてくれる。だから、ラブコメを“やさしく”楽しみたいすべての人に向いています。

似た雰囲気の作品は?違いがわかる比較軸

近い読後感としてよく挙がるのは、教室が主戦場の淡いラブコメ。ただし『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』のユニークさは、“内面を矢印(→)で可視化”する表現にあります。これは「本人の沈黙×読者だけが知る心音」という構造を作り、共犯感を強める仕掛け。他作で“からかい合い”の妙を楽しむ場合でも、本作の静かな温度は別格です。比較するときは、①からかいの毒の量(本作は薄い)②演出の記号性(矢印の鮮やかさ)③二人の距離の詰まり方(微差の積層)を軸にすると違いが見えます。つまり、強い刺激よりも“じんわり効く余韻”を求める人は、本作がホームになります。

紙と電子どっちで読む?各フォーマットの利点

紙の利点は、ページをめくる速度や指先の質感まで物語に同調できること。見開きで“間”を感じる演出や、コマ間の沈黙がより自然に伝わります。ベッドサイドに置いて好きな1話だけ再読する、という楽しみ方も紙が得意。一方の電子は、シーンごとにブックマークをつけて“ニヤけた瞬間”に即アクセスできるのが快適です。夜間モードや拡大表示で、矢印(→)の揺れや手元の描線を細かく追えるのも魅力。結論はシンプルで、“最初の1巻は紙で空気を掴む/その後は電子で好きな回を回遊”というハイブリッドが、初心者にはいちばんラク。どちらか一方なら、通勤・通学のスキマ時間が多い人は電子、自室で腰を据えて読む人は紙がおすすめです。

アニメから入っても大丈夫?原作との行き来のコツ

大丈夫です。むしろ、アニメで“音と間”を体感してから原作に戻ると、無音の矢印が持つニュアンスがさらにクリアに感じられます。おすすめの順番は、①アニメ第1〜2話で世界観とテンポを確認→②原作1巻に戻って“静かな笑い”の基礎を補完→③またアニメに戻って“声・呼吸・効果音”との相乗効果を楽しむ、という往復型。もし時間がない場合は、原作1巻の冒頭数話だけでも読んでおくと、「無表情×即バレ」の読み取り方が体に入ります。逆に、原作を先にまとめて読む派は、アニメ視聴時に「間の解釈」がどう演出されるかに注目すると、二重においしい。いずれにせよ、“行き来する楽しさ”が強いタイプの作品です。

読むときのコツは?テンポと“ニヤけ”の作法

この作品は、急がないことがいちばんのコツ。1話ごとの呼吸をつかみ、オチの直前でふっと速度を落とすだけで、口角数ミリの余韻が残ります。おすすめは、1日に2〜3話ずつ。巻をまたぐなら、章扉の前でいったん閉じて“今、なにが嬉しかった?”と自分に問い直すと、あらすじの“香り”が長持ちします。さらに、矢印(→)が伸びた瞬間にページ端を小さく折る(または電子ならマーカー)と、自分だけのニヤけポイント集が作れて楽しいですよ。感情の揺れ幅は小さくていい。小さいからこそ、あなたの生活にすっと溶けます。

プレゼントや布教に向いてる?渡し方のベストプラクティス

向いています。ただし、“相手の体温”に沿わせるのがコツ。忙しい友人には1巻だけを渡して、「疲れた日の寝る前に1話」を提案。読書量が多い人には電子のギフトで、気に入ったら続きがすぐ買える導線を。メッセージカードを添えるなら、“ニヤけた場面”を一言で共有すると、読後に会話が跳ねます。好きなシーンが重なった瞬間、二人の間にも矢印が伸びる。布教の成功って、だいたいそういう“小さな共感”から生まれます。

アニメ予習にも使える!『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』あらすじの要点整理

2025年秋アニメの中でも、“無表情×即バレ”の空気をどう映像化するかが注目ポイント。ここでは最新の放送・配信情報と制作スタッフ、さらに原作のどこまで押さえれば予習として万全かを、初見でも迷わないように整理します。

制作スタッフと放送情報の概要(最新)

制作はStudio POLON。監督:神谷智大、シリーズ構成:横手美智子、キャラクターデザイン/総作画監督:中村直人、音楽:橋本由香利・設楽哲也という布陣です。演出と言葉の“間”で魅せるタイプの人選で、穏やかなコメディの温度に期待が高まります。キャストは藤田茜(柏田さん)/夏目響平(太田君)のほか、広瀬裕也・堀金蒼平・花守ゆみり・峯田茉優らが参加。追加キャストとして三上枝織(太田姉)、岸尾だいすけ(柏田兄)も発表済み。主題歌はOP:はしメロ「百面相」/ED:三月のパンタシア「あまのじゃくヒーロー」です。

初回は2025年10月4日(土)から順次オンエア。現時点の主要局編成は、TOKYO MX:土曜21:00〜、関西テレビ:日曜26:52〜(※初回のみ25:25〜)、BS11:月曜23:00〜、AT-X:火曜21:30〜(木 9:30/月 15:30 リピート)。地域局の追加も告知されています。配信はCrunchyroll(海外)に加え、国内ではdアニメストア/U-NEXT/アニメ放題の同時・最速配信が案内されています(編成や配信枠は変更の可能性あり)。

アニメで映えるポイント|演出・声優・音楽の期待値

本作のキモは、「顔に出ない感情」をどう可視化するか。原作の“矢印(→)”による内面描写は、アニメではカメラワーク(寄り/引き)と間合いの設計、微細な効果音で代替されるはず。横手美智子の脚本は“余白のユーモア”を活かす名手で、短編連作の心地よさを失わない構成が期待できます。藤田茜×夏目響平の温度差ボイスに、橋本由香利+設楽哲也の柔らかなスコアが乗ることで、「爆笑ではなく口角数ミリ」の笑いを音で支えるはず。OP・EDの色合いも含め、“やさしい余韻”を倍増させるチューニングに注目。

原作どこまで読めばいい?“最短ルート”予習プラン

最短ルートは「原作1巻+好きな季節回を数話」。1巻で“無表情×即バレの読み方”とからかい→空振り→ほころびのテンポを体に入れ、季節イベント(席替え/クリスマス/バレンタインなど)に該当する回をつまみ食いしておくと、アニメ第1〜2話のニュアンスがぐっと掴みやすくなります。時間が取れる人は2〜3巻まで読むと、“反復の中の微差”の気持ちよさが明確に。さらに余裕があれば、完読後に番外編『+(プラス)』で“その先の空気”を薄味で味見するのもアリです(本編の余韻が壊れないよう、最初は1冊だけがおすすめ)。

読者の“感情”で読む『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』あらすじ

作品の魅力はストーリーラインだけでは量れません。むしろ、読者の中で起きる微細な感情変化こそが『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君 あらすじ』を特別にします。ここでは、あなた自身の体験と照らし合わせながら、“伝わらない気持ち”に名前を与えるプロセス、不器用さ=優しさという視点、そして読み終えた後に日常が少しだけ軽くなる理由を言語化。感情の輪郭がはっきりすると、物語は一段、近くなります。

「伝わらない気持ち」に名前をつける|共感の導線

私たちは日々、「好き」「苦手」みたいな大きな単語しか持てず、グラデーションの中間色をうまく言い当てられないまま過ごします。柏田さんの“無表情”は、まさにその中間色の象徴です。笑っていない=嬉しくない、ではない。本当は嬉しいのに、どう反応していいか分からないという宙ぶらりんの状態こそ、思春期の正体だったりします。作中の矢印(→)は、その曖昧さをやさしく翻訳してくれる辞書です。矢印がふっと伸びた瞬間、私たちは「これは“うれし困り”だ」「これは“気づかれたくない期待”だ」と、自分のなかの言葉に置き換えられる。名前がつくと、人は前に進めます。だからこの作品を読む時間は、物語の鑑賞であると同時に、自分の感情語彙を増やすレッスンでもあるのです。読後、誰かに「今日ちょっとだけ嬉しかった」と言えるようになる——その“ちょっと”に値札を貼る行為が、共感の導線を太くします。

不器用さは優しさの裏返し|キャラ心理の読み解き

太田君の“即バレ”は、拙さではなく誠実さの副作用です。気持ちが顔に出てしまうのは、コントロールよりも正直さを選んでいるから。対して柏田さんの“無表情”は、拒絶ではなく相手を傷つけないためのブレーキに近い。どちらも、相手の領域を乱暴に踏み越えないための作法として機能しています。ここにあるのは「鈍感」ではなく、“安全地帯を増やすための不器用さ”。たとえば、からかいが空振りした時にすぐ引き返す太田君の挙動や、嬉しさをすぐ言葉にしない柏田さんの沈黙は、どちらも合図の待機です。早く進めることよりも、壊さないことを優先する。その態度が積み重なるから、二人の関係は“ゆっくりだけど確実”に前へ進む。読者はその丁寧さに触れるたび、「自分のコミュニケーションも、少しだけ優しくしてみよう」と自然に思えるはず。物語は、読む人の生活習慣をほんの少しずつ良い方向に“矯正”してくれるのです。

“日常が少し好きになる”読後感|心が軽くなる理由

大事件は起きないのに、読み終えるとなぜか背筋が伸びて、部屋の空気が1℃だけ澄む。理由は明快で、この作品は“うまくいかない瞬間の回収”が上手いからです。からかいが空振りしても、そこに残るのは敗北ではなく、次に笑うための余白。失敗が「慣れないだけ」へと書き換わる体験が、心に小さな回復力を作ります。さらに、矢印(→)で描かれる内面の震えは、読者の観察眼を育てます。すると現実の生活でも、友人の沈黙や家族の視線の揺れに、以前よりも微細な意味を見つけられるようになる。世界は相変わらずだけど、見え方が一段クリアになる。その時、日常は“ただの退屈”ではなく、「好きになりうる風景」に昇格します。作品が終わっても続くのは、この静かな再配線。だからこそ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』は、忙しい毎日の“再起動ボタン”として機能するのです。

まとめ|今から始める『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』あらすじ&楽しみ方

ここまで読んでくれたあなたは、もう“入口”に立っています。『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君 あらすじ』の芯は、無表情×即バレという対比が生むやさしい緊張。そして、からかい→空振り→ほころびの微差のループが、日常の風景を少しずつ好きにさせてくれることでした。大事件はない。でも、“気持ちが1℃だけ上がる”瞬間が何度も訪れる。その積み重ねを、あなた自身の生活に持ち帰ってほしい。

まずは読み方の最短ルートを再確認。ステップはシンプルです。①1巻で「矢印(→)」の読み方とリズムに慣れる→②好きな季節回(席替え/クリスマス/バレンタインなど)をつまむ→③時間があれば2〜3巻で“反復の中の微差”を体に入れる。ここまでで、作品の魅力の8割は掴めます。余裕が出たら4〜6巻で“日常の拡張”に触れ、7〜10巻で静かな結実を味わう。読了後のデザートに『+(プラス)』で“その先の空気”を一口。――この順路なら、迷いません。

読者タイプ別のおすすめも置いておきます。忙しい人は「寝る前に1話」だけ。口角が数ミリ上がったら勝ち。しっかり浸りたい人は「週末に2〜3話ずつ」。からかい→空振り→ほころびのテンポが、体の呼吸と同期していきます。ラブコメの刺激が苦手な人にも本作は向いています。毒に頼らず、誰も傷つけずに笑える設計だから、読み終えると心が軽い。これは“優しい作品”ではなく、“優しくしてくれる作品”です。

フォーマットの選び方はハイブリッド推奨。最初の1巻は紙で、見開きの“間”やページの手触りまで含めて空気を掴む。その後は電子で“ニヤけポイント”にすぐ戻れる回遊性を。矢印(→)の揺れや手元の細い線は、拡大表示との相性が良いです。もちろんどちらか片方でも充分。あなたの生活テンポに合わせて、無理なく続けられるほうを選べばOK。

アニメ視聴の予習としては、第1〜2話を見てから原作1巻に戻る往復が効率的。映像が与える“音と間”の体験が、原作の無音の矢印をさらに鮮明にしてくれます。逆に先にまとめ読みする派は、アニメで“間の解釈”の差分を楽しむ視点で。どちらにしても、行き来する楽しさが強い作品です。

最後に、本作が私たちに残してくれるものを三つだけ。

- 感情の語彙——「嬉しい」と「困った」の間にある“うれし困り”のような中間色に、そっと名前をつけられるようになる。

- やさしい観察眼——矢印(→)に慣れると、現実の沈黙や仕草からも微細な温度差を受け取れるようになる。

- 日常の再起動——何も変わっていないのに、部屋の空気が1℃澄む。読後の数分が、その日の機嫌を整えてくれる。

どれも派手ではありません。でも、生きやすさに直結する力です。あなたの毎日が少しだけやわらかくなるなら、この“無表情×即バレ”の物語は十分に役目を果たしたと言えるでしょう。

さあ、準備はできました。“顔には出ないけれど、矢印は伸びている”——その瞬間を、あなたのペースで拾いにいってください。ページを閉じたあと、あなた自身の中にも一本、やさしい矢印が残っているはずです。

コメント