「表情が読めない彼女」と「表情が全部バレる彼」。そのあいだに、場の空気をそっと整える“第三の目”がある。――それが佐田君。『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』は、無表情と過剰表情という極端なコントラストで恋と日常を描く作品だ。けれど、読み心地のやさしさの正体は、二人をじっと観測し、言葉に“温度”を与える彼の存在にある。この記事では、初見でも迷わないプロフィール整理から、関係性のルール、そしてアニメで映える見どころまでを一気にナビ。読み終えたとき、あなたの中の“空気読み”にも、きっとやさしい名前がついている。

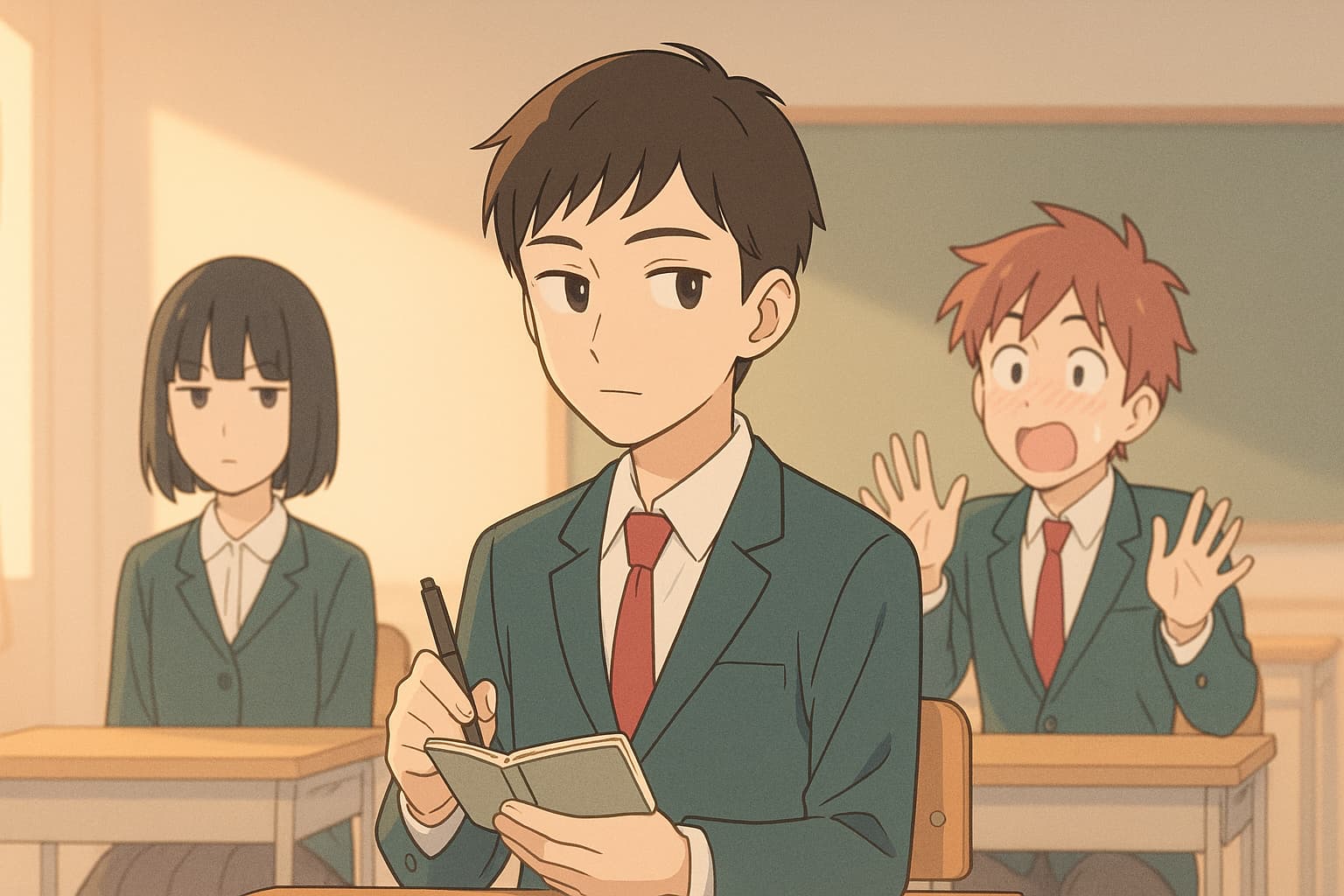

顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君 佐田君とは何者?──プロフィールと初登場の要点

まずは「どんな人?」を最短で掴もう。冷静で成績優秀、けれど恋愛だけは分からない――この矛盾が彼の魅力の核だ。校内では頼られるタイプなのに、柏田さんと太田君の微妙な距離を前にすると、理屈が煙のようにすり抜けていく。観測、分析、要約……それでも答えが出ない。そのもどかしさが、読者の胸に“同期”する。

佐田君の性格・立ち位置:冷静優等生だけど“恋愛だけは分からない”

彼の第一印象は「落ち着き」だ。課題の締切、みんなの役割、クラスの雰囲気——複数の要素を同時に観て、最適解を選ぶのがうまい。いわば場のアナリスト。しかし恋愛が絡むと、分析が突然ぎこちなくなる。柏田さんの無表情は“情報ゼロ”に見えて、実は“情報過多”だ。目線、沈黙、体の向き、返答のタイミング……読み取れるシグナルが多すぎて、彼の論理は処理落ちを起こす。ここに生まれる「分からなさ」は欠点ではなく、読者と同じ困惑に立つための足場だ。

それでも彼は投げ出さない。観測をやめず、言語化を試み、結論を保留する。「分からないから、急がない」という姿勢が、作品全体の歩幅を決める。誰かの感情を決めつけず、余白を残す。その態度は、“優しさの手前”にある静かな勇気だ。時には理屈が空回りし、友人に軽くいじられる。だがそのズレさえ愛おしい。論理と情緒がすれ違う瞬間こそ、彼が最も人間的に見える瞬間だから。

また、彼の言葉は温度調整として機能する。太田君の“全部顔に出る”感情が暴走しかけたとき、彼の一言がシーンの体温を下げ、笑いに変換してくれる。観客席から実況するようなテンションではなく、当事者のすぐ隣で空気を撫でるようなツッコミ。この“距離の取り方”が、ページをめくる指先を安心させるのだ。

顔に出ない柏田さん・顔に出る太田君との関係図(距離感のルール)

三人の関係は、無表情(柏田)と過剰表情(太田)を、観測(佐田)が橋渡しするトライアングルだ。ルールはシンプルで、「決めつけない」「急がない」「茶化しすぎない」。佐田君は、二人のやり取りを“正解に近づける”ためにいるのではなく、正解を急がない余白を守るために存在している。だから彼は、太田君の勢いにブレーキをかける時も、柏田さんの沈黙に意味を与えすぎない。

観測→要約→小さな後押し、というプロセスは、「介入未満」のやさしさだ。例えば、太田君が自爆気味に空回りした時、彼は事後のフォローをするが、“答え”は持ち込まない。それにより物語は自発的な一歩で進む。読者は“作者に運ばれている”感覚を持たず、キャラクターの自律を信じられる。三人の距離がわずかに縮むたび、ページの上に小さな振幅が生まれ、「今日も何も決定的じゃないのに、ちょっと嬉しい」という読後感になる。

加えて、田所君とのペア運用も見逃せない。楽天的な田所が雰囲気を陽に振り、佐田が理に戻す。アクセルとブレーキの二輪があるから、主役二人は安全に“勘違い”できる。ここで佐田が担っているのは、安全装置であり編集者でもある役割。必要十分な情報だけをその場に残し、余計な説明は引き取る。だからこそ、無表情と過剰表情のコントラストが綺麗に立ち上がるのだ。

佐田君の声優・アニメでの見どころ

アニメ版で佐田君を演じるのは堀金蒼平さん。彼の声色は、感情を抑えつつ余韻を残すトーンが魅力で、「分からない」を正直に告げるセリフに透明感が出る。画面では、目線の揺れや呼吸の溜めが可視化され、漫画では“間”として読んでいたニュアンスが音楽とカット割りで立ち上がる。特に、太田君の大きなリアクションの直後に置かれる彼の一言は、“温度調整”として映像的な快感を生むはずだ。

制作はSTUDIO POLON、監督:神谷智大、シリーズ構成:横手美智子、音楽:橋本由香利/設楽哲也。この布陣は、会話劇の“間”と柔らかなユーモアを活かすのに適している。放送は2025年10月4日(土)から(TOKYO MX 21:00台ほか)。PV第2弾では、“顔に出ない”沈黙のニュアンスまで丁寧に拾う編集が印象的で、小音量でも伝わる演出が確認できる。“観測者”が画面でどれだけ呼吸できるか——そこが、アニメ版の見どころの一つだ。

顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君 佐田君が愛される理由──“観測者キャラ”の共感メカニズム

読者が物語に長く滞在できるのは、安心して感情を置ける座席があるからだ。『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』では、その座席を用意してくれるのが佐田君だ。彼は当事者でも解説者でもなく、二人のすぐ隣で空気を整える“第三の位置”に立つ。ここでは、なぜそのポジションが読者にとって心地よく、共感の増幅器として機能するのかを、心理の仕組みから丁寧にほどいていく。

ツッコミでも当事者でもない“第三の位置”が心地よい

彼は過剰に割り込まない。けれど沈黙もしない。俯瞰→要約→微調整という最小限のプロセスだけで、場の温度を整える。読者はその姿勢に、「見守る勇気」を投影できる。ツッコミは瞬間的なカタルシスを生むが、強度が高いと当事者の心を押し流してしまう。佐田君は“押さないツッコミ”で、気持ちの流れを壊さない。だからページを閉じる時、余韻がきちんと残る。読者は自分の解釈が尊重されたと感じ、作品世界に長く住めるのだ。

さらに、彼の視点は安全基地として働く。恋の現場はいつも予想外で、読む側はしばしば不安定になる。そこで彼が短く状況を言語化してくれると、私たちは一度呼吸を整えられる。“感情の避難所”がある安心感が、結果としてキュンの強度を上げてくれるのである。

“空気読み”が失敗する瞬間が尊い──理屈と感情のズレ

人は、誰かの失敗の中に自分の不器用さを見る。佐田君の空気読みの誤差は、笑いと共感を同時に点火する装置だ。柏田さんの無表情は情報が少ないようで、実は微細な信号が多い。そこへ理屈で近づくと、ときに解像度の高すぎる解釈で外す。だが、その外し方がやさしい。彼は結論を押しつけず、「分からないまま隣にいる」を選ぶ。読者はここに救われる。うまく読めない日があっても、関係は壊れないというメッセージが、そっと届くからだ。

ズレは痛みではなく、人間らしさの証拠として消化される。太田君の過剰表情とぶつかると、コントラストで笑いが生まれ、同時に胸が温かくなる。理屈と感情のねじれは、物語に立体感を与え、シーンの後味を豊かにする。失敗が「可愛い」に変換される設計——そこに彼の価値がある。

成長の兆し:観測から“関与”へ

彼の軌跡は、観測から始まり、やがて関与のふちへとにじむ。最初は場の交通整理だけだった一言が、いつしか二人の背中をほんの少し押す合図になる。ここで重要なのは、“主導しない関与”という態度だ。彼は物語の舵を奪わない。二人が自分の速度で進むための、路肩の白線であり続ける。だから読者は、安全にドキドキできる。

小さな関与は、読者の学びにも接続する。現実でも、他人の感情は完全には読めない。ならば、結論を急がず、「解釈の仮置き」で一緒に立ち止まる。そういうコミュニケーションの作法を、彼は物語を通じて体現している。

セリフの温度管理:短い言葉で場を整える技術

彼の台詞は短い。だが短いからこそ、温度が逃げない。過剰な説明は余白を奪い、ロマンを乾かしてしまう。彼は必要な情報だけを残し、読者とキャラが同時に想像できるスペースを守る。“言わない編集”が、シーンの呼吸を整えるのだ。

また、短い言葉は反射神経の良さも示す。太田君の暴走に即応しつつ、柏田さんの沈黙にも敬意を払う。その両立ができるから、場は拗れず、やわらかく転がる。結果、作品の読後感はいつも優しい温度に落ち着く。

読者の鏡としての設計:投影しやすさと余白

彼は「自分にもできそう」な範囲の行動しかとらない。大事件を起こすわけではないが、空気を1℃だけ下げたり上げたりする。だから読者は、彼に自分の等身大を投影できる。投影が起きると、作品は“自分事”になり、記憶に残る。

さらに、彼の感情は語尾や間に滲む設計になっている。はっきり断定しないぶん、読者は解釈の余白に参加できる。共同作業のように読書が進むから、SNSでも語りが生まれやすい。“みんなの考察が温かい”という空気を作るのも、彼の存在効果の一部なのだ。

顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君 佐田君×田所君の“ダブル友人構造”が生む面白さ

『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』の空気は、主役ふたりだけでは立ち上がらない。佐田君(理)と田所君(陽)が、ブレーキとアクセルのように場を制御することで、読者は安心して“勘違い”と“すれ違い”を楽しめる。ここでは、二人がどのように役割分担し、どんな瞬間に面白さの核心を作っているのかを、心理と会話のリズムの両面から読み解いていく。

冷静×楽天のハイブリッド:支え方の違い

まず、支え方の質が対照的だ。佐田君は状況を要約し、過剰な温度を1℃下げる。田所君は逆に、沈黙で重くなった空気を冗談で1℃上げる。数値化すれば微差だが、物語の体感は大きく変わる。読者はこの微調整により、柏田さんの“無表情”と太田君の“過剰表情”のコントラストを安全に観察できる。結果として、緊張のふちに立ちながらも不安に落ちないという読書体験が保証される。

さらに、二人は時間軸の役割も異なる。田所君は“今この瞬間”の盛り上げ担当、佐田君は“数分後の後味”を整える担当だ。盛り上げは短期的な快感を作り、後味は物語への再訪性を高める。だからこそ、ふたりが同じシーンにいると、ページを閉じた後にも感情が長く残る。瞬発力と持続力が両立するのだ。

テンポメーカーとしての会話術

会話のテンポは、恋愛コメディの血圧だ。田所君が軽口で血圧を上げ、佐田君が間で下げる。この上下動が、笑いとキュンの交互作用を生む。特に佐田君の短い要約は、立場のズレをやわらかく可視化し、読者に“状況の地図”を渡してくれる。地図があるから、私たちは安心して迷えるのだ。

また、二人の会話は情報の粒度が違う。田所君はざっくり、佐田君はミクロ。ざっくりは場を温め、ミクロは意味を整える。この組み合わせが、“意味のある雑談”を成立させる。意味だけでも雑談だけでも物語は硬い。両者が交わるところに、読者が住みたくなる温度が生まれる。

グループダイナミクス:4人で完成する“居心地”

『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』のコアは、4人で一つの家庭的な気圧を作っている点にある。柏田さん(低温域)と太田君(高温域)の温度差は、放っておくとストーリーを不安定化させる。ここに佐田君と田所君が介在することで、“気圧の谷”が緩やかになり、日常に戻れる出口が常に確保される。

この構造が素晴らしいのは、失敗が祝福されることだ。太田君が空回りしても、誰かが場を破壊的にいじらない。佐田君が結論を保留してくれるから、間違いは次の笑いへの踏み台になる。田所君はそこで拍手役に回り、場の体温を守る。失敗がトラウマではなくエピソードになる循環が、読者の心をやわらかくする。

失敗を笑いに変える“緩衝材”のデザイン

緩衝材としてのデザインは、痛みの速度を管理することに尽きる。強い恥ずかしさは一気に来ると刺さるが、少しずつなら甘さに変わる。佐田君は速度制御に長け、突き刺さる前に“解釈のタオル”を差し出す。田所君はそのタオルをおどけて振り、笑いへ受け渡す。二人の連携は、読者の心拍数を保ったままシーンを通過させるための、見えない安全運転だ。

この“安全運転”があるから、柏田さんの無表情のニュアンスに集中できる。読者は傷つく怖さを抱えず、微細な変化に目を凝らせるのだ。結果として、ほんの小さな視線の揺れや、返事の間合いの違いが、大事件のように尊く感じられる。ラブコメのスケールを日常サイズに保ちながら、感情の濃度だけを高める秘訣がここにある。

情報編集としての役割分担:フラグと伏線の扱い

物語にはフラグ(期待)と伏線(回収の予告)がある。田所君はフラグを立てるのがうまく、「次、なにか起きそう」と場をワクワクさせる。一方佐田君は伏線の整理屋で、過去の会話や表情の意味をさらっと棚に戻す。フラグと伏線がバラけると読者は疲れるが、この二人が情報の棚卸しをしてくれるため、読み心地はいつも軽い。

特筆すべきは、言わない勇気だ。佐田君は語りすぎない。棚に戻すときも、「ここに置いておくね」程度のささやきに留める。だから、回収の瞬間には読者が自分で気づける。自分で気づいた実感は、幸福度を底上げする。これが“観測者”と“ムードメーカー”の、もっとも美しい連係プレーだ。

“顔に出ない/出る”の橋渡しとしての倫理

最後に、二人の行動規範に触れておきたい。『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』は、他人の心を勝手に決めないという小さな倫理でできている。田所君は笑いで場を明るくするが、茶化しすぎない線を越えない。佐田君は分析をするが、断定しない線を守る。だから、柏田さんの沈黙は沈黙のまま尊重され、太田君の感情は感情のまま肯定される。

この倫理があるから、読者はキャラに対しても自分に対しても優しくなれる。“分からない”を保留できる関係は、現実にも効く作法だ。『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』は恋の物語であると同時に、距離の取り方のレッスンでもある。二人の友人が敷いたガードレールの上で、主役ふたりと読者は安心して走れるのだ。

顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君 佐田君から入る“初見ガイド”──どこで読む?何から観る?

「これから触れたいけど、どこで読めばいい?」「“+(プラス)”って何が違うの?」――まずは迷子にならない導線づくりから。ここでは『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』に初めて触れる人でもスムーズに進めるように、公式の試し読み、本編と『+』の違い、そして“佐田君が分かる”おすすめエピソードをまとめて案内します。

どこで読める?電子と紙の導線まとめ

まずは公式の試し読みから入るのが安心。ComicWalkerには本編と『+(プラス)』のページがそれぞれ用意されており、作品のニュアンスを無料で掴めます。単行本は全10巻で本編が完結。電子は主要ストアで配信され、紙の単行本も入手可能です。入り口は次の順番が迷いにくい。

- ① 公式試し読み(本編):第1話から“無表情×過剰表情”のコントラストを体験。まず空気に触れるのがコスパ最強。

- ② 電子/紙で本編を通読:全10巻で区切りが良く、最終話まできちんと収録。巻読みなら“余白の変化”が分かりやすい。

- ③ 『+(プラス)』で寄り道:中二の夏休み編や高校生編など、本編で描き切れなかった時間帯を味わえる。

電子派は、公式系ストアや大手電子書店で配信が揃っています。価格やキャンペーンは時期で変動するので、試し読み→お気に入り登録→セール通知の流れが賢い動線。紙派は最終巻(10巻)に“区切りの情感”がしっかり詰まっているので、ラストの余韻を物理で持ち帰りたい人におすすめです。

| 入り口 | ComicWalker(本編/+の試し読み) |

| 単行本 | ドラゴンコミックスエイジ〈全10巻〉/本編完結 |

| 電子書籍 | 主要ストア(例:Kindle、各コミック専門店ほか) |

| “まず触る”推奨 | 本編第1話→本編通読→+で補完 |

本編と『+』の違いと楽しみ方

『+(プラス)』は番外編レーベル。本編と地続きの世界で、“中学二年の夏休み”や“高校生編”など、本編では描き切れなかった季節や視点を掬っていきます。トーンはそのままに、時間軸のスライスが増えるイメージ。初見は本編→+の順がベターですが、+のみ先に読んでも迷いにくいのが優しいところ。

楽しみ方のコツは、「温度の微差」を拾うこと。本編で育った関係の基礎熱を踏まえてから+を読むと、“視線が1mmだけ長く留まる”みたいな変化に気づけます。逆に+を先に読む場合は、季節のワンシーン集としてライトに味わい、その後に本編で“大きな輪郭”を確かめると無理がありません。

“まず観るならここ”──おすすめ話数・エピソード(ネタバレ最小)

初見で作品のコアと佐田君の役割がつかめる、安全な導線を3本だけ。深読み抜きでも楽しめるように選びました。

- 本編・第1話「全く顔に出ない人とめちゃくちゃ顔に出る人」:世界観の“温度差”が一撃で分かる導入。無表情×過剰表情という設計思想が明快で、以降の読み味の基準ができる。

- 本編・第118話「佐田君の気持ち」収録巻:タイトル通り、佐田君の“観測者”としての芯に触れられる小さな名回。結論を急がない優しさがどう機能するかが伝わる。

- 『+』第1話「柏田さんと中2の夏休み」:番外編の温度感を知る最短ルート。季節の光でキャラの距離感が立体化し、“余白の楽しみ方”が理解しやすい。

「映像から入りたい」派は、アニメPVでトーンを先取りしてから原作に戻るのも手。音楽と沈黙の相性を確かめておくと、“言わない感情”の読解がスムーズになります。

顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君 佐田君の最新アニメ情報まとめ

2025年秋アニメの中でも、“静かさの熱量”で勝負する本作。ここでは、放送開始日・放送局・時間、主要スタッフ&スタジオ、そして主題歌・PV第2弾までを一気に整理します。佐田君が“観測者”としてどう映えるのか、映像面の注目点も添えて、視聴準備のラストチェックに。

放送日・スタッフ・制作スタジオ

放送開始は2025年10月4日(土)。TOKYO MXで毎週土曜21:00(JST)にオンエア。さらに関西テレビは10月5日(日)26:52~(初回のみ25:25~)、BS11は10月6日(月)23:00~、AT-Xは10月7日(火)21:30~(木曜9:30/月曜15:30にリピート)と、週明けにかけてリレー形式で広がっていきます。配信は各プラットフォームで予定とされ、詳細は公式の後報に委ねられています。

制作はSTUDIO POLON。監督:神谷智大、シリーズ構成:横手美智子、キャラクターデザイン/総作画監督:中村直人、音響監督:長崎行男、音楽:橋本由香利/設楽哲也という布陣。“会話の間”と“余白の温度”を活かすのに適した面々で、表情の少ない芝居のニュアンスをどこまで拾えるかが見どころ。なお、10月7日(火)からは「太田・田所・佐田の顔に出る放課後ラジオ」の配信も告知され、クラスメイト3人の掛け合いを耳から味わえる拡張体験が用意されています。

キャストは、柏田さん:藤田茜/太田君:夏目響平/田所君:広瀬裕也/佐田君:堀金蒼平。“温度調整役”としての佐田を、堀金さんがどう“言い過ぎない声”で立ち上げるか——セリフの短さと間の扱いに注目です。

主題歌・PVから読み解くトーン

オープニング・テーマは、はしメロ「百面相」。9月26日(金)に先行配信がアナウンスされ、EPは12月3日(水)発売。タイトルが示す通り、太田君の“百面相”=感情の加速度を、そのまま伴奏にしたようなアップテンポ。“息継ぎせずに走り抜ける”という作家コメント通り、朝ドラ的な「今日も始まる」感覚で週の入口を明るく押し上げるはず。

エンディング・テーマは、三月のパンタシア「あまのじゃくヒーロー」。10月5日(日)に先行配信、12月3日(水)にCD発売が決定。“素直になれない優しさ”を抱えたまま手を振るような一曲で、読後感=視聴後感の甘さをやさしく残してくるタイプ。PV第2弾では両曲が初解禁され、無表情のクローズアップと教室の光が重なる編集が印象的でした。

音楽面のキモは、“音で余白を描く”こと。橋本由香利×設楽哲也のコンビは、ピアノとストリングスの呼吸で沈黙を支える名手。佐田君の短いセリフや息を置くタイミングに寄り添うようなスコアは、“言わない感情”の輪郭をそっと浮かび上がらせるでしょう。

海外・SNSの反応と注目点

海外向けの配信プラットフォームは後報ですが、国内では局リレー+AT-Xのスケジュールが明瞭で、視聴導線の見通しが良い秋アニメです。SNSでは、“夏ビジュアル”とPV第2弾の公開に合わせて、「みんなといるだけで、色づく毎日。」というコピーが波及。“顔に出ない/出る”の対比に、友だちの居心地を足す設計が共有されやすい言葉になっています。

注目の視聴ポイントは三つ。① 21時台の地上波OPで気持ちを上げ、EDで余韻を残す“日常ループ”の設計。② 画面の抜き(削ぎ)と音楽の溜めで“沈黙の演技”を味わえること。③ 週を跨いでのリピート放送により、ちょい見逃し→再会の救済が多い点。佐田君を入り口に、“空気の温度”で語る秋を楽しめる布陣が整っています。

顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君 佐田君がくれる“距離の勇気”──締め

『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』のページを閉じるとき、胸の奥に残るのは大きな結論ではなく、小さな呼吸の仕方だ。言い切らないまま寄り添うこと、分からないまま隣に立つこと。佐田君は、そのためのささやかな作法を教えてくれる。ここでは、これまでの内容を日常に持ち帰るための“要点”として再配置し、作品の余韻をあなたの生活の温度に接続していく。

『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』で佐田君が示した“分からない”を抱える力

人の気持ちは、白黒ではなくグラデーションだ。無表情は冷たさと同義ではなく、過剰な表情も必ずしも本心の全てではない。だからこそ、解釈の仮置きが要る。佐田君は、推測を「決めつけ」にしないまま置いておくという態度を通じて、関係の安全圏を守ってきた。結論を急がないことで、感情は自壊せず、やがて自分の形を持って立ち上がる。“分からない=距離を置く”ではなく、“分からない=距離を整える”。この転換こそが、物語から受け取る一番やさしい力だ。

そのうえで、彼は言葉の量も律していた。説明を少なく、断定を避け、必要なときだけ短い一言で場の温度を整える。これは日常でも使える。長い説明は相手の想像を奪うが、短い言葉は余白を残し、互いの想像力を並走させてくれるからだ。

日常に持ち帰るコツ:『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』の間で揺れたら、佐田君の3ステップ

現実のコミュニケーションで迷子になったら、①観測→②要約→③小さな関与の順で動いてみる。まずは相手の言葉・沈黙・視線をそのまま受け取り(観測)、事実だけを短く並べる(要約)。それから、「私はこう感じたけど、合っている?」と確かめる程度の小さな関与に留める。これは同意の強要ではなく、確認の提案だ。物語で佐田君がたびたび見せていたのは、まさにこの“主導しない支え方”。相手の主体性を温存したまま、関係の路肩に白線を引く。

うまくいかない日もあるだろう。そんな時は、「今日は分からなかったね」と結果を言語化し、次に持ち越す。決着を翌日に送る勇気は、関係を長持ちさせる技術であり、作品が通底させる倫理でもある。

読む&観るのその先へ:『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』を“生活の練習帳”にする

原作やアニメを楽しんだあと、あなた自身の場面に置き換えてみよう。たとえば職場や学校で、表情が読みにくい相手に出会ったとき、すぐに評価を固めない。沈黙の意味を一つに決めない。まずは「今日は疲れているのかも」「返事を選んでいるのかも」と、複数の仮説を並べる。反対に、全部顔に出てしまう自分に気づいたら、短い言葉で“今の自分”をラベル付けする。「驚いてる」「嬉しいけど焦ってる」とひと呼吸入れるだけで、場の体温は下がり、話が届きやすくなる。

この練習は、自分に対する優しさも育てる。うまく読めない日、うまく表せない日があってもいい。『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』の温度は、未完成を罰しない。だから読後に少し軽くなるのだ。佐田君の静かな実践を、あなたの明日に一つだけ持っていってみてほしい。

チェックリスト:『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』をもっと味わう3つの問い(佐田君目線)

- いま私は、相手の感情を一つに決めつけていないか? → もう一つ仮説を置ける余白はあるか。

- 言葉は多すぎないか、少なすぎないか? → 短い要約に置き換えられる部分はどこか。

- “関与”が主導に変わっていないか? → 相手の速度に合わせる余裕を、今つくれるか。

この3つを時々思い出すだけで、作品の読後感は日常の中で再現できる。物語は逃避ではなく、生活の再起動である――その感覚こそ、ページの外側に持ち出す価値だ。

最後にもう一度:佐田君という“観測者”のやさしさ

彼はヒーローではないし、救世主でもない。ただ、近くで呼吸を揃えてくれる友だちだ。決めないことを決める勇気、断定しないことで守られる関係、言わないからこそ伝わる気配。『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』が長く愛される理由は、その穏やかな技術にある。あなたが誰かとすれ違った日にも、ページの端に置かれた小さな白線を思い出してほしい。そこに、やり直せる距離がある。

さあ、また好きな一話へ戻ろう。あるいは、アニメの短いカットへ。表情が出ない日も、出すぎる日も、佐田君の作法はそっと機能する。物語で覚えた呼吸を携えて、今日の廊下をもう一度歩いてみる――それがこの作品と過ごす、一番やさしい方法だ。

コメント