心の内側は、いつも一拍ずれて届く。『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』は、その“ずれ”を愛おしさに変えるラブコメだ。本記事ではまず、作品の土台となる出版社・レーベル・連載媒体を徹底整理する。名称が似てややこしい“ドラゴン◯◯”の関係も、ここでスッと一本線に繋がるはずだ。作品選びの迷いをなくす最短ルート、ここから始めよう。

顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君の出版社・レーベル・連載媒体まとめ

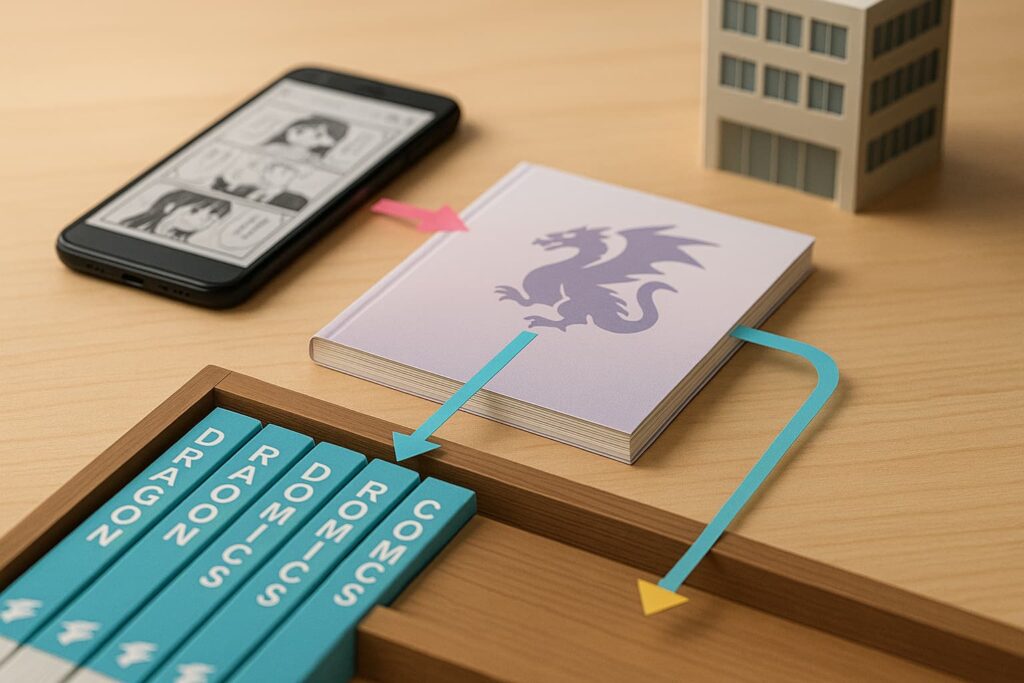

「どの出版社から出てる?」「レーベルと雑誌の違いは?」──まずはこの3点を押さえれば、刊行情報の“地図”が手に入る。結論から言うと、出版社=KADOKAWA、単行本のレーベル=ドラゴンコミックスエイジ、連載媒体はWebの「ドラドラ系」ブランド(のち「カドコミ」でも読める)だ。以下、混同しがちなポイントを一つずつほどいていく。

出版社はどこ?:KADOKAWAと「ドラゴンコミックスエイジ」の関係

単行本の奥付に並ぶ“発行”の主体──すなわち出版社はKADOKAWAだ。単行本はKADOKAWAの中のコミックス用ラインのひとつ、「ドラゴンコミックスエイジ」というレーベル(棚差し目印)から刊行されている。ここで言う“レーベル”は、音楽で言えば“レコード会社内のシリーズ名”のようなもの。ロゴや背表紙の統一感を担い、買い手に「この棚の読者向けだよ」とシグナルを出す役割を持つ。

さらに作品公式のクレジット表記でも、「原作:東ふゆ(ドラゴンコミックスエイジ/KADOKAWA刊)」と明示されており、出版社=KADOKAWA、レーベル=ドラゴンコミックスエイジの二層構造が確認できる。つまり「ドラゴンコミックスエイジ」は“出版社の別名”ではなく、出版社の中の発行レーベル。ここを押さえておけば、ECでも実店舗でも迷いにくい。

実務的な利点もある。レーベルを覚えておくと、書店で在庫を探すとき「ドラゴンコミックスの棚ですか?」と伝えられるし、出版社サイトのレーベル一覧から関連作品を横断するのもラクになる。シリーズで追うときの“近道”として、レーベル名は覚えておいて損がない。

レーベル表記の見方:ドラゴンコミックスエイジ/ドラゴンエイジの違い

ここがもっとも混同ポイントが多いところ。「ドラゴンコミックスエイジ」は単行本のレーベル名。一方で「ドラゴンエイジ」は月刊の漫画雑誌の名称で、由来を同じくする“ドラゴン”ブランドではあるが、“書籍(単行本)側の名前”と“雑誌(媒体)側の名前”という役割の違いがある。

『柏田さん』の場合、紙の雑誌『月刊ドラゴンエイジ』本誌ではなく、Web上の派生レーベル/連載ブランドである「ドラドラドラゴンエイジ」「ドラドラしゃーぷ#」での掲載が起点になっている。それでも単行本になると背に「ドラゴンコミックスエイジ」のロゴが入るため、“雑誌(or Web連載の場)と単行本レーベルの名前が違う”という構図になる。

要は、雑誌・Webの「場」の名前(ドラゴンエイジ、ドラドラしゃーぷ#など)と、本として店頭に並ぶときの「レーベル」の名前(ドラゴンコミックスエイジ)は別のレイヤー、ということ。ここに気づくと、検索時に「ドラゴンエイジ」と入力しても目的の単行本情報に辿り着けない理由が腑に落ちるはずだ。

連載媒体の変遷:ドラドラドラゴンエイジ→ドラドラしゃーぷ#→カドコミ

作品の連載は、まず2018年にニコニコ静画内のWebコミックサイト「ドラドラドラゴンエイジ」でスタートした。その後、同年末にオープンした「ドラドラしゃーぷ#」へと主戦場が移り、2023年6月まで本編が更新される。2023年10月からは番外編『+(プラス)』が「ドラドラしゃーぷ#」で始まり、KADOKAWAの総合コミックポータル「カドコミ(Comic Walker)」上の作品ページからも追える導線が整った。

この遷移は、作品が“雑誌の別冊”から“Webファースト”へと重心を移す市場変化も映している。スマホで読みやすい縦スクロールやSNS連動の導線が強まり、単行本は半年〜1年スパンで整然と出る、Webは週次〜隔週で“今”の空気を届けるという二層の動きが生まれた。読者としては、最新話はWebで、まとまった余韻は単行本でという読み分けがハマる。

いまから追いかける人は、「カドコミ」の『+』作品ページをブックマークしておくのが便利だ。更新や無料公開の入れ替えがあるとき、通知やページ上部の告知で気づきやすい。

作品の出自:Twitter発→商業連載化の流れと公式の位置づけ

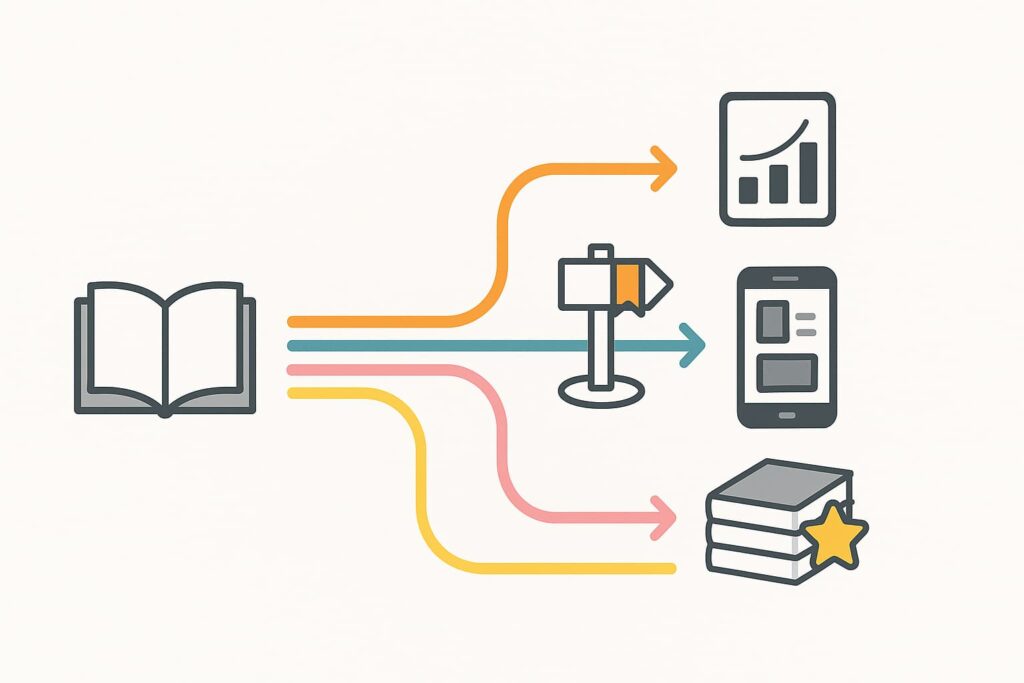

『柏田さん』は、Twitterでじわじわとバズを積み上げたショート漫画が原点にある。Webでの反響が“読者データ”として可視化され、KADOKAWAのドラゴン系ラインが連載の受け皿となった。こうして“SNS→Web連載→単行本”の三段ロケットが成立する。

この順路は、作品の体温にも影響している。1話完結の“間合い”が心地よいのは、SNS発のショートが核にあるからだし、単行本では「読み続ける心地よさ」に最適化された並びや描き下ろしで、感情の勾配がなめらかに繋がる。さらに番外編『+』では中学〜高校の“空白”を丁寧に埋め、“この二人の関係は、ちゃんと続いていく”という信頼感を補強してくれる。

つまり読者導線としては、(1)SNSで知る →(2)Webで試し読み →(3)単行本で深く味わうという流れが最も自然だ。出版社・レーベル・連載媒体がそれぞれの役割を分担しているからこそ、物語の“やさしい増幅”が実現している。

刊行ペースと発売日一覧|顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君の出版社情報から読む“リズム”

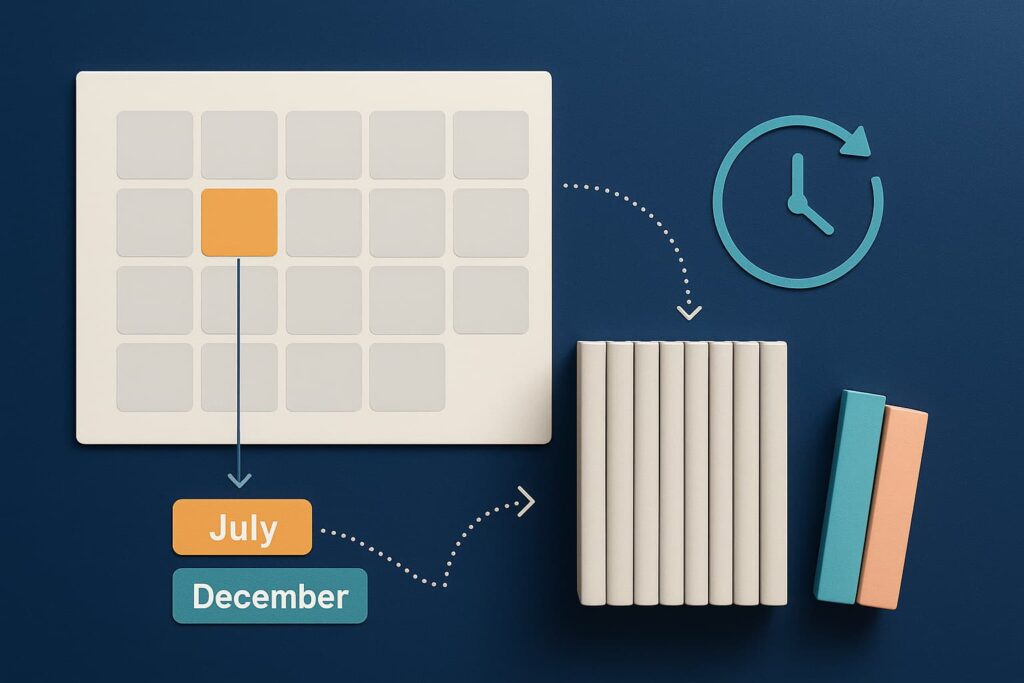

刊行の歩幅には、物語の心拍が宿る。『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』は、本編が概ね「7月/12月」の半年サイクルで進み、番外編『+(プラス)』は約11か月間隔という落ち着いたテンポで続く。ここでは年表で全体像を掴みつつ、刊行リズムの読み方、特装版のチェックポイントまで一気に整理する。

本編(全10巻)の発売日年表:7月/12月サイクルの傾向

まずは本編の発売日を俯瞰。背表紙のレーベルはドラゴンコミックスエイジ、出版社はKADOKAWA。刊行は次のとおりで、ほぼ「夏(7月)/冬(12月)」で刻まれる規則性が見える。

| 1巻 | 2018年12月7日 |

| 2巻 | 2019年7月9日 |

| 3巻 | 2019年12月9日 |

| 4巻 | 2020年7月9日 |

| 5巻 | 2020年12月9日 |

| 6巻 | 2021年7月9日 |

| 7巻 | 2021年12月9日 |

| 8巻 | 2022年7月8日 |

| 9巻 | 2022年12月9日 |

| 10巻 | 2023年7月7日 |

この安定感は、「季節の節目=関係の転換点」という読後の余韻づくりにも効いている。とくに8巻〜10巻にかけては夏→冬→夏と加速し、中学編のクローズへ向けてエモーションの熱量が綺麗に積み上がる。発売タイミングと物語の季節感が同調することで、読者の体感温度が上がる設計だ。

番外編『+』の刊行間隔:本編完結後のフォローアップ

本編完結後の番外編『+』は、1巻が2024年5月9日、2巻が2025年4月9日。おおよそ約11か月間隔で、内容は「中2夏休み編」や「高校生編」「秋田編」など、本編で描ききれなかった“空白”を満たす補完型になっている。単行本の章立ても季節イベントに寄り添うため、“思い出のアルバムをめくる”ような読書体験が得られるのが特徴だ。

刊行テンポが落ち着いている分、1冊あたりの満足度が高い。とくに『+2』ではページ数が154Pとやや増量。旅や祭りの回が多く、町・家族・友人といった“関係の地平”が横に広がる。高校生編の断片も差し込まれ、「二人はこの先も大丈夫」という安心の手触りが、静かに背中を押してくれる。

重版・品切れ・特装版の動向:10巻小冊子付きの見逃せないポイント

節目の10巻には、小冊子付き特装版が用意された。内容はTwitter掲載作の抜粋+描き下ろしで、通常版と同日発売。「最終巻の余韻×ショートの間合い」を堪能できるため、既読派の“追い買い”にも強く勧めたい。

入手のコツはシンプル。まず出版社公式の商品ページで仕様を確認し、在庫は大手EC(アニメイト、Amazonなど)を横断。書店取り寄せはISBN提示が最短だ。特装は品切れと重版の波が出やすいので、在庫が見えたタイミングで押さえておくと安心。通常版と迷う場合は、小冊子の“ショート再録×描き下ろし”体験が自分の嗜好に刺さるかを基準にしよう。

カレンダーで俯瞰する刊行リズム:季節感と物語の進行

本編は「夏(7月)」「冬(12月)」の交互リリースで、読者の一年に“再会の合図”を埋め込むタイプの設計だった。『+』は年1冊ペース寄りで、「思い出を救い上げる一冊」としての存在感が増している。買い方の指針は、本編は一気読み→『+』は季節に合わせてゆっくり。夏の記憶が濃い『+1』、雪や祭りが続く『+2』は、季節に重ねて読むと幸福度がさらに上がる。

なお、ネット上では次巻の“発売予想”を出すサイトもあるが、出版社の正式発表ではないことに注意。参考情報として眺めるのはOKだが、購入判断は出版社公式の告知と主要ECの予約開始を基準にするのが安全だ。

購入ガイド|顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君の出版社公式&主要ストア徹底比較

「どこで買うのがいちばん幸せか?」は、実は人それぞれ違う。ここでは、出版社公式の導線から紙・電子の主要ストアまでを横断。発売仕様の確認、在庫の探し方、キャンペーンとの付き合い方、そして特典の“落とし穴”まで、迷わず踏み出せる実用のチェックリストに落とし込む。

紙で買う:書店・ECの選び方と在庫の見つけ方

紙派の最短ルートは、まず出版社公式の商品ページで仕様とISBNを確認すること。たとえば1巻ならISBN:9784040729770、発売日・判型・ページ数まで一目でわかる。10巻は通常版と小冊子付き特装版の2種があり、特装は定価1,320円/B6・178P/ISBN:9784040750736と明記されている。価格やページ数の差で版を見分けやすいので、注文時に間違いが起きにくい。

在庫の当たり方はシンプル。まず大型EC(Amazon等)を横断検索し、在庫が薄い巻や特装は書店取り寄せでISBNを提示する。実店舗では「ドラゴンコミックスエイジの棚」を頼るのが早いし、取り寄せ票にISBNを書いて渡すとやり取りがスムーズだ。品薄時は、出版社直営のオンライン(カドスト)で復活が出るケースもあるので、ブックマークして定期チェック。特に特装版は動きが速いので、見かけたときに押さえる判断が功を奏する。

10巻周辺は関連ショップの解説ページも充実している。「通常版」と「小冊子付き特装版」の両方が同日発売である点、特装の中身(Twitter再録+描き下ろし)など、“中身の違い”を確認してから購入するだけでも満足度が上がる。迷ったらまず通常版、余韻を深く味わいたくなったら特装を追い買い、という順もありだ。

電子で買う:BOOK☆WALKER/Kindle/ebookjapanの違い

BOOK☆WALKERはKADOKAWA直営ストアという安心感があり、シリーズの作品一覧が整っている。各巻の「試し読み」導線も大きく、はじめて触れる人にやさしいUIが魅力。Kindleは「まとめ買い」ページが用意されていて、一気に揃えたい人に向く。端末・アプリのエコシステムが強みで、既にAmazon中心の読書環境なら移行コストが小さい。ebookjapanは作品ページからクーポンやポイントの案内が見やすく、お得タイミングを狙いやすいのが特徴だ。

読み味で迷うなら、まずは各ストアの試し読みや立ち読みでUIやフォントの相性を確かめよう。シリーズの並びや「最終巻」表記、番外編『+』の取り扱いも見比べると、自分に合った棚が見つかる。“読む場所の心地よさ”も作品体験の一部。アプリの操作感・同期の精度・端末との相性を、小さな違和感ごと好きに選んでいい。

出版社公式ストア・キャンペーン情報の追い方

出版社側の最新情報は「KADOKAWA商品ページ」と「カドコミ(Comic Walker)」の作品ページを軸に見るのが堅実だ。紙は発売日・判型・ページ数・ISBNの確定情報がまとまり、電子は更新や番外編の掲載状況が追える。「紙の事実」「Web更新の現在地」の二本軸を押さえておけば、情報の取りこぼしが減る。加えて、KADOKAWA直営のカドストは番外編単行本の案内も丁寧で、内容紹介や編集コメントが購入のヒントになる。

セールやフェアは時期変動があるため、“具体的な割引率”ではなく“開催の有無と期間”を見るのが賢い付き合い方。各ストアの作品ページやお知らせ欄にキャンペーンバナーが出るので、発売直後・大型連休・アニメ放送前後のタイミングは要チェックだ。告知日付をメモしておくと、次回の買い時予測もしやすい。

特典・フェアの注意点:時限特典/再配布の可能性

特典は「実施店舗限定」「期間限定」「配布条件あり」の三拍子が基本。とくに最終巻周辺は関連ショップでの案内が増え、内容(ペーパー・小冊子・再録の有無)が店舗ごとに微妙に違うこともある。商品ページの備考欄や店舗ブログの告知まで目を通し、「通常版/特装版」「付属小冊子の中身」を取り違えないようにしよう。

また、再配布・再掲の可能性も覚えておくと心がラクになる。特にTwitter再録や小冊子系は、後日別形態で読めることもある。どうしても欲しい特典は迷わず今押さえる。迷うなら、“作品そのものを最良の状態で読む”ことを優先する。どの選択でも、二人の感情はページの向こうでちゃんと待っていてくれる。

はじめての“おすすめ読み方”|顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君を出版社データと物語構造でナビ

読み方は“体験の設計”だ。ここでは、出版社由来の刊行形態(本編→番外編『+』、通常版/特装版)と、作品そのものの“感情の勾配”をつなげながら、あなたに合う導線を4パターンで提案する。「刊行順でまっすぐ」「転換点だけ摘む」「ショートの間合いで整える」「推し巻から刺す」――どこから入っても、ふたりの温度は必ずあなたの時間に溶けていく。

王道:刊行順で味わう“関係の温度変化”

迷ったら、まずは1巻→10巻の刊行順で真っ直ぐに。物語は“見えない感情”が少しずつ輪郭を得ていくプロセスを描くため、積み上げ型の読書がいちばん美しく効く。初期は“勘違いの可笑しさ”が表面に立ち、「伝わらない」痛みも軽やかに笑わせてくれる。中盤に入ると、笑いの奥にある「言葉にしない優しさ」「沈黙の肯定」が増え、読み手はふたりの“沈黙の会話”を自然に聞き取れるようになる。

終盤は、季節やイベントが“関係の節目”として作用し、ページを跨ぐたびに過去のまばたきが効いてくる。ここで刊行順の良さが最大化される。出版社が整えた単行本の並び(章立て・小口見出し・各話の配置)は、「読み続ける呼吸」を気持ちよく保つための設計だ。巻を閉じるたびに、ふたりの距離が半歩ずつ縮んでいく感覚を、あなたの速度で味わってほしい。

クイック:転換点を押さえてから『+』で未来を見る

時間がない、でも“今すぐ温度”を掴みたい人へ。おすすめは序盤→中盤→終盤の節目巻をピン留めしてから、番外編『+』へ滑り込む方法だ。序盤で関係の初期値を確認し、中盤で“言葉にできなさ”が優しさに変わる手触りを押さえる。終盤では“選ぶ/引く/待つ”といった意思に触れ、ふたりの関係が「偶然うまくいった」のではなく「選び続けた結果」であることを受け取る。

そこから『+』に入ると、“未来の温度”が一気に立体化する。『+』は本編の“空白”や“その先”を補う構造なので、節目だけを先に摂取した読者にもストレスがない。旅の回や祭りの回など、“場所”や“季節”が会話の代わりに感情を運ぶエピソードが多く、早読みでも濃い余韻が残る。クイック派の鍵は、「全部を追わない罪悪感」を手放すこと。節目の熱量だけで、二人の信頼の輪郭は十分に掴める。

ショート派:Twitter再録(特装)→本編→『+』で“間合い”を楽しむ

ショートのキレ味が好きなら、10巻特装の小冊子(Twitter再録+描き下ろし)を入口にするのもあり。1ページ〜数ページの短い“呼吸”に作品の根っこが詰まっていて、「目線の合う瞬間」「言葉が要らなくなる間」の取り扱いがよく見える。それから本編に戻ると、同じ沈黙が“物語の速度”で再配置されているのが面白いはずだ。

ショート→本編→『+』の順路は、“間合い”の拡大縮小を確かめる体験でもある。短いカットで刺して、長い章でほどく。ほどいたあと、再び短い『+』の断片で余韻を重ねる。出版社が用意した多層のフォーマット(ショート再録/連載単行本/番外編)は、「好きなテンポでこの関係に触れていい」というメッセージだ。あなたの生活リズムに作品のリズムを重ねて、好きな長さで呼吸してほしい。

悩んだらここから:推し巻・名場面のナビゲート

推し巻から刺すのも、ぜんぜんアリ。「とりあえず心がほどける巻を1冊」という入り方は、忙しい人や友人に勧めるときにも強い。たとえば、季節を強く感じる巻は、読後の体温が上がりやすい。夏の匂いや冬の静けさが、ふたりのやり取りの余白をふくよかにするからだ。「祭り」「遠出」「家族」のキーワードがある章は、外界のノイズがふたりの関係を際立たせるレンズになる。

名場面の切り出し方は、「言葉が途切れた瞬間」を探すこと。彼(太田)の“顔に出る”が暴走しても、彼女(柏田)の“顔に出ない”がそっと受け止め直す瞬間。そこには、相手の未熟を笑わずに待つという優しさが、何度も繰り返し置かれている。1冊で心が掴まれたら、刊行順で追い直す。刺さり方の違いが二周目のご褒美になる。

アニメ化・周辺トピック|顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君と出版社の展開を先読み

2025年10月、待望のTVアニメが始動する。ここでは、確定している放送時期・スタッフ・スタジオの基本情報に加え、どこまで映像化されるのかという“読者のいちばん気になる点”を丁寧に扱い、視聴前の最適な読み準備と、出版社や配給の動きと連動しやすいフェア予測まで立てていく。未発表領域は未発表と明言しつつ、PVや場面写真から読み取れる“温度”でナビする。

放送時期・スタッフ・スタジオの基本情報

放送は2025年10月。公式サイトと公式Xで解禁され、Anime Expo 2025では第1話の世界初上映が行われた。監督は神谷智大、シリーズ構成は横手美智子、アニメーション制作はSTUDIO POLON。キャラクターデザイン/総作画監督は中村直人、音楽は橋本由香利/設楽哲也という布陣だ。キャストは藤田茜(柏田さん)、夏目響平(太田君)、広瀬裕也(田所君)、堀金蒼平(佐田君)、花守ゆみり(田淵さん)、峯田茉優(小田島さん)。PV第1弾も公開済みで、“表情に出ない”息づかいと“顔に出す”可笑しみが音響・芝居で立ち上がっている。

公式のアナウンスでは、Anime Expo 2025内のNBCUniversal Entertainment Japanパネルに続いてワールドプレミア上映が実施。“海外の大規模イベントでの最速上映”という打ち出しは、海外ファンベースの熱量を初回から呼び込む狙いが見える。国内の放送局・配信先は現時点で未発表だが、公式サイト/Xでの続報フォローが最短ルートになる。

出典:10月放送・ワールドプレミア解禁(公式ニュース)/スタッフ・キャスト一覧(公式サイト)/PV第1弾(YouTube公式)/キャラクターPV・企画告知(公式X・ニュース、各メディア)。

どこまで映像化?:原作巻数との対応を“安全運転で”予測

公式に範囲は未発表。ここは“推測”であり、視聴の驚きを守るためにも断定はしない。ただし、公開されているPVと場面写真からは、中学時代の“日常×行事”エピソードを軸に、“二人の初期値”を丁寧に描く構成が読み取れる。もし1クール想定だとすれば、初期〜中盤の関係の“呼吸”を損なわないペース配分(1話=短編複数)になりやすい。逆に、無理に告白や大きな節目まで走り切らない“余白設計”が映像栄えするタイプの作品だ。

出版社的にも、本編10巻完結+番外編『+』2巻進行中という原作のストックは豊富。アニメ放送期に合わせて“原作既刊の読みやすい導線(フェア/電子施策)”が組まれる可能性は高い。読者側は、視聴を楽しみ切るために1〜3巻で関係の初期値だけ押さえ、アニメ開始後に放送話に合わせて巻を重ねる読み方が“ネタバレ最小×幸福度最大”でおすすめだ。

視聴前に読んでおくなら:ネタバレ最小の導線設計

“初速を上げる”という意味では、以下の3ステップが鉄板だ。

- ① 1〜2巻:初期値の呼吸…太田の“顔に出る”おかしみと、柏田の“顔に出ない”優しさ。その「非対称のやり取り」に耳を慣らす。

- ② 3巻:関係の手触りが変わる地点…笑いの奥に“待つ/受け止める”が増える。感情の「受信機」がこちら側にも立ち上がる。

- ③ 放送開始後は話数連動で…放送済み回の元エピソードを都度拾い、「アニメ→原作→アニメ」の往復で理解が深まる。

この導線なら、核心のイベントを先に知ってしまう危険を避けつつ、アニメの“呼吸”に体を合わせられる。さらに余裕があれば、『+』を1冊足して“二人の未来の温度”を先取りしておくと、放送中の一挙一動がもっと愛おしくなる。

主題歌・コラボ・フェア連動の可能性

主題歌アーティストや楽曲情報は記事執筆時点(2025年8月30日)で未発表。ただし、キャラクターPV解禁や大型イベントでの先行上映など、広報の“段階的開示”は順調だ。直近の告知トレンドから見ると、9月〜10月頭に主題歌・放送局・配信情報がまとまって解禁されるケースが多い。実売面では、出版社公式(KADOKAWA)の商品・レーベルページと、直営電子(BOOK☆WALKER)のアニメ連動フェアを要チェック。放送直前のクーポン/ポイント施策が走る可能性は高い。

作品相性としては、“季節イベント×等身大”が核にあるため、地域フェア(花火・学祭コラボの掲出)とも親和性が高い。公式Xの告知と出版社のニュース欄を同時追いし、「放送情報/音楽/フェア」の三本を並走チェックするのが、いちばんロスが少ない。

まとめ|顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君の出版社と刊行情報の要点

ここまで追ってきた情報を、“今日すぐ動ける指針”に束ね直す。『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』は、出版社=KADOKAWA、単行本はドラゴンコミックスエイジから刊行、連載媒体はドラドラ系(のちカドコミ導線も整備)という三層構造が基本線だ。刊行テンポは本編が「7月/12月」サイクルで全10巻完結、番外編『+』は年1冊ペース寄りで現在2巻。紙・電子ともに選択肢が揃い、特装(10巻小冊子付き)の“ショート再録+描き下ろし”は余韻を深くしてくれる。さらに2025年10月のTVアニメ始動で、物語の“呼吸”に合わせた読み方がいっそう楽しくなる。以下、迷いを減らすための最終ナビを置いておく。

最短チェックリスト:出版社・レーベル・連載媒体の“取り違え”防止

まずは「言葉のラベル」を正しく持つことが、最短で目的の巻に辿り着く鍵になる。出版社・レーベル・媒体の三語を取り違えると、検索や在庫確認で遠回りしがちだ。KADOKAWAは“発行元”で、ドラゴンコミックスエイジは“本の棚差しの目印”、ドラドラ系/カドコミは“読む場所”を指す。ここが腑に落ちれば、ECでも実店舗でも、「どこを見れば正解が書いてあるか」が自然にわかるようになる。友人に布教するときも、この三点セットで伝えるだけで認識のズレが一気に減る。“名前の階層”を意識すること、それが読書体験の入り口をまっすぐにする。

買い方の決定木:紙か電子か、通常版か特装か

選び方はシンプルに分岐すると迷わない。まず紙か電子か。装丁・積読の幸福感・コレクション性を重視するなら紙、携帯性・即読・セール活用なら電子。紙派は出版社公式の商品ページで判型・ページ数・ISBNを確認し、特に10巻は通常/小冊子付き特装のどちらを選ぶか決める。電子派はBOOK☆WALKER/Kindle/ebookjapanのUIと価格施策を見比べ、試し読みで自分の読み癖に合う棚を選ぶ。迷う場合は通常版で本編を揃え、余韻が足りなければ特装や『+』を追い買い――この順路が満足度とコスパのバランスを取りやすい。

“最初の一歩”導線:時間がない人のための3ステップ

今日の夜から始めたい人へ。まず1〜2巻で“非対称のやり取り”に耳を慣らす。次に3巻で、笑いの奥に沈む優しさが輪郭を持ち始める地点を掴む。そこで一度息を整え、10巻まで駆け抜けるか、『+』1冊を挟んで“未来の温度”を先取りするかを選ぶ。どちらでも正解だが、「今の自分の時間」に寄せることが満足度を上げる近道。短時間なら『+』、まとまった時間が確保できる日は本編、というふうに生活のリズムへ滑らせると継続しやすい。

アニメ放送までのタイムライン活用術:ネタバレ最小・幸福度最大

2025年10月のTVアニメに向けては、「初期値を押さえてから、放送話に合わせて往復する」が鉄板。視聴前に本編1〜3巻で呼吸を整え、放送が始まったら各話の元エピソードを確認して戻る。これでアニメ→原作→アニメの往復運動が生まれ、セリフの余韻や間の取り方が二重化して聴こえてくる。放送直前は出版社のキャンペーンや直営電子のフェアを併走チェック。“安く買う”のではなく“いちばん気持ちよく読む”ことを基準に、必要な巻だけ丁寧に揃えるのが満足度を高める。

よくある勘違いQ&A:最後にもう一度すり合わせ

Q:出版社は「ドラゴンエイジ」? A:いいえ。出版社はKADOKAWA。「ドラゴンエイジ」は雑誌名、「ドラゴンコミックスエイジ」は単行本レーベル名。

Q:番外編『+』だけ読んでも大丈夫? A:雰囲気は掴めるが、関係の初期値や“沈黙の会話”の背景は本編で立ち上がる。まずは1〜3巻を推奨。

Q:特装の小冊子は本編の代わりになる? A:代わりではなく“余韻の増幅”。ショートの間合いで味わいが深くなるので、本編の後に楽しむと効果的。

Q:どの巻からでも入れる? A:入れるが、刺さり方は変わる。推し巻から入って掴まれたら、刊行順で追い直すのがいちばん美味しい。

最後の背中押し:この物語の“やさしい増幅”をあなたのペースで

『柏田さん』の魅力は、「伝わらない」を「届いている」に変える手つきにある。出版社が用意した多層のフォーマット――単行本・特装・番外編・Web掲載――は、その手つきを様々な距離で味わうための器だ。読む速度を急がなくていい。ページを閉じたら、少しだけ自分の生活を見回して、誰かの沈黙を信じてみればいい。ふたりの呼吸に合わせて、あなたの時間もやわらかく整っていく。その準備は、もう整っている。

コメント