ふつうの軽音部 藤井彩目 評価レビュー|“ふつう”を脱ぐ痛みが音になる

まず共有したいのは、藤井彩目の“痛み”が物語の再起動ボタンになっているという事実だ。彼女はウルフカットとパーカーという“武装”で自分を守りつつ、オレンジのFender Jazzmasterを抱え、部内の力学を一気に変える。加入/離脱/対立——軽音部という小さな社会で起きる衝突は、恋や承認のこじれと絡み合いながら、バンドのグルーヴに置き換えられていく。“失敗の描写”を丁寧に残す点も、この作品の武器だ。こぼした涙や飲み込んだ言葉が、のちの一拍目で返ってくる。レビュー本章では、彩目のキャラアーク、はーとぶれいくのダイナミクス、protocol.との対比、そして“転んでも起き上がる設計”を順に見ていく。

ふつうの軽音部 藤井彩目 のキャラアーク|孤独から共鳴へ

「藤井彩目」は、最初から“刺さる”キャラではない。むしろ読者の心に砂利を投げるタイプだ。過去のいじめ体験、そこから生まれた虚勢、言葉のトゲ。最初は好きになれない人もいるはずだ。でも、その“好きになれない”という感情を引き受けるところから、彼女の物語は始まる。強がりの裏にあるのは、誰かに見つけてほしいという切実な渇き。その渇きが、ちひろの歌声と出会うことで、最初の共鳴音を立てる。

彼女のギターはオレンジのジャズマスター。この選択は、彩目の人格をよく語る。レンジが広く、ジャングリーにも冷ややかにも鳴らせるから、“冷たいのに熱い”という矛盾を一音に宿せる。コードで土台を支えつつ、要所でリードが前に出る——その“引きの美学”が、彼女の慎重さや臆病さと響き合う。やがて、ステージ上での一瞬の踏み込み(視線、ピッキングの強さ、足元の踏み替え)が、過去の自分を少しだけ超えるシーンになる。読者が胸を掴まれるのは、“変わった”のではなく“変われた”という実感が音像として伝わるからだ。

もうひとつ大切なのは、彩目が承認のリハビリをしていく点だ。恋のもつれ、部内のヒエラルキー、噂の圧力——どれも彼女を再び“孤立”へ追い返す力として働く。しかし、ちひろ・桃・厘という面倒くさいほどに人間くさい仲間と音を出す時間が、彼女の「私はここにいていい」を少しずつ回復させる。バンド練習の小さな成功体験や、観客のわずかな反応が、彼女の“自己像”を書き換えていく過程が丁寧に描かれるのだ。その過程を経て、彩目はただの“上手いギタリスト”ではなく、バンドの物語を進める装置になる。

ふつうの軽音部 藤井彩目 とはーとぶれいくのバンドダイナミクス

“はーとぶれいく”という4人編成は、単なるガールズ・バンドの記号を超える。ちひろの声は凸凹で、だからこそ曲の重心を動かす力がある。桃のドラムは明るいが、恋愛感情に不器用な陰を抱える。厘のベースは観察と策略で曲線を操る。そして藤井彩目のギターは、土台を整えるときは徹底的に引いて、ここぞで切っ先になる。この配分が、彼女を“主役の隣で物語を決める人”にしている。曲が始まって十数小節、彩目のバッキングの刻み方ひとつで、ちひろのメロが“届く距離”に変わるのだ。

練習室という密室ドラマも効いている。音を外す、テンポが揺れる、耳が合わない。音楽は“できない”が可視化される競技だから、失敗がそのまま空気を悪くする。そこで彩目がどう振る舞うか——苛立ちを飲み込むのか、正直に言うのか、黙って支えるのか。その意思決定の一つひとつが、次のライブの出来を左右する。バンドは“関係性のエンジン”で、彩目は点火タイミングを決めるイグニッションだ。だから彼女の成長は、そのままバンドの推進力になる。

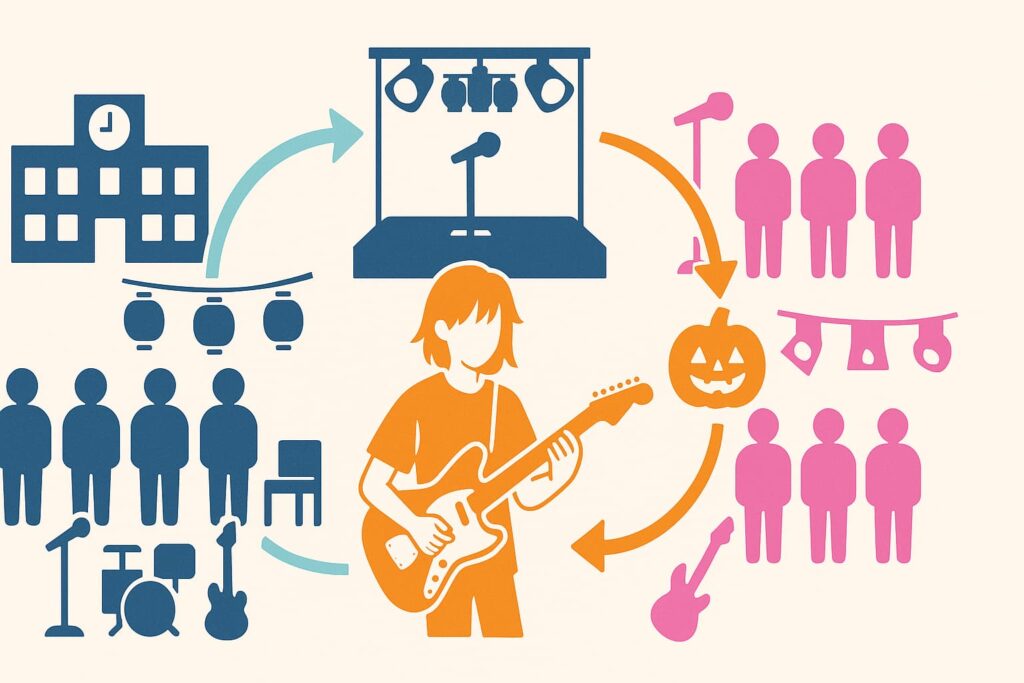

ライヴの現場では、視線と承認が剥き出しになる。文化祭、対バン、ハロウィン——それぞれの場で必要な“勝ち方”が違う。彩目は、負けたあとに上手くなるタイプだ。負けの悔しさをピッキングの深さに変え、MCの少なさを立ち回りで補い、足元(ブースター or 歪み)の踏みどころを一つ見つける。観客はその“次の一手”に心を動かされる。彼女は挫折を“演奏の改善計画”に翻訳できる。これが、SNS時代の“上手い/下手”を越えて、“良い”へと接続する強さだ。

ふつうの軽音部 藤井彩目 とprotocol.の対比|承認闘争の熱量

部内の人気バンド「protocol.」は、承認の“最短距離”を象徴する。技術・見栄え・ヒエラルキー。そこに彩目がかつていた事実は、彼女の中の“わかってしまう自分”を痛めつける。鷹見項希という天才肌のフロントは、心の奥の弱さを隠すのが上手い。彩目はその光の近くにいながら、影の冷たさで震えた経験を持つ。だから、はーとぶれいくで鳴らす音は、“権威の音”ではなく“私たちの音”を目指す。対比はいつも残酷だが、残酷さが物語の温度を上げる。

この対立は、勝敗だけの話に終わらない。ステージ上の一曲は、関係の作り直しでもある。彩目は、かつての自分を救うように弾き、鷹見は、勝つことでしか自分を保てない危うさをさらけ出す。観客は、その危うさに目を奪われる。終演後に残るのは、“誰が上手かったか”ではなく、“誰の傷が鳴っていたか”の記憶だ。彩目がそこで鳴らすのは、勝者の音ではなく、生存の音。承認を奪い合う物語の中で、彼女は承認を“分け合うほう”に賭ける。

ふつうの軽音部 藤井彩目 が刺さる理由|失敗の描写と再起の設計

『ふつうの軽音部』は、“失敗のカメラ”を引かない。音を外す、空気が凍る、誰かが泣く——見ているこちらも胃が痛くなる瞬間を、そのまま残す。コスパ・タイパ時代に“転ばない”選択をしがちな私たちに、転び方の手触りを返してくる。藤井彩目が刺さるのは、彼女が“正しく転ぶ”からだ。痛みを無かったことにしないで、次の練習で確かにリカバーする。その積み重ねが、人を強くするプロセスなのだと、作品は何度も教えてくれる。

そして、失敗からの“起き上がり方”が具体的だ。どこを直すか、どう練習を組むか、誰に助けを求めるか。彩目はやがて、他人を信頼するほうが速く遠くへ行けることを知る。はーとぶれいくの4人が、各自の弱さを“パートの強み”に置き換える瞬間、観客席の私たちも自分の弱さを少しだけ肯定できる。“普通を脱ぐ痛み”は、孤独では鳴らせない。その真理が、藤井彩目というキャラクターの背中から、確かな音量で響いてくる。

ふつうの軽音部 藤井彩目 のあらすじ・相関図|初心者にもわかる導線

ここでは、物語の地図を先に描く。誰がどこで出会い、どのイベントで関係が反転し、藤井彩目がどのタイミングで“バンドの刃”になるのか——俯瞰の読み方が入るだけで、エピソードの熱量が一段深く刺さる。公式の巻紹介や連載ページの情報をベースに、ネタバレは最低限に留めつつ整理する。

ふつうの軽音部 藤井彩目 を中心にした登場人物・バンド相関(はーとぶれいく/protocol.)

核となるのは、“はーとぶれいく”と“protocol.”という二つのバンド軸だ。主人公・鳩野ちひろ(Vo/Gt)は“渋めの邦ロック”を愛する新入生。部活の空気に戸惑いつつも、音を軸に人と関係を結び直していく。ここに藤井彩目(Gt)が加わることで、鳩野の独特な歌と、彩目の硬質なギターが噛み合い、バンドの“輪郭”がやっと立ち上がる。リズム隊は桃(Dr)と幸山厘(Ba)。二人の人間臭さが楽曲の温度を上げ、彩目のクールさと鳩野の粗さを“ちょうどいい不安定”に保つ。対するprotocol.は、鷹見(Vo/Gt)のカリスマと完成度を武器に、部内の承認を席巻。はーとぶれいくの“壁”として立ちふさがり、物語の緊張を作る。こうした相関は、各巻の公式あらすじからも明確に読み取れる。

彩目の加入の瞬間は、関係図が塗り替わる決定打だ。「退部を阻止してメンバーに加えるために動く」という公式要約が示すように、鳩野・桃・厘の働きかけが彩目を“孤立”から“共鳴”へと押し出す。以降、文化祭〜ハロウィンに向けて、四人の役割分担と心理のズレが音の形に現れ、バンドのダイナミクスが毎話更新されていく。

一方のprotocol.側では、「完成度の高さ」と「承認欲求」のせめぎ合いが描かれる。8巻の紹介文に見える「兄・竜季への複雑な想い」は鷹見の核であり、その揺れが対バンの温度を一気に上げる装置になっている。はーとぶれいくとprotocol.が向かい合うとき、単なる勝敗ではなく、“どちらの傷が鳴っていたか”が読者の記憶を占拠するのだ。

ふつうの軽音部 藤井彩目 各巻ハイライト|どの巻から面白くなる?

最短でハマりたい人向けに、巻ごとの“感情の山場”を要約する。1巻は鳩野の入部〜初挫折まで。“できない自分”を直視する導入が作品の誠実さを保証する。2巻はカラオケで“声”が見つかり、弾き語り修行で輪郭が生まれる。3巻でついに彩目加入の大きなピースがハマる。ここが「人間関係×音楽」のギアが噛み合う最初のカタルシスだ。

4巻は文化祭編。“初めて見られる”ことの怖さと快感が一気に押し寄せ、バンドが社会に接続される瞬間が描かれる。5巻は後夜祭や先輩たちの終幕が絡み、バトンの重さが言葉ではなく演奏で語られる。6巻からはハロウィンライブへ。練習の密度と部内政治が交錯し、7巻でステージの緊張がピークに。8巻ではついに対決の行方が示され、鷹見の過去と現在が衝突する——この流れはジャンプ公式の巻紹介で裏づけられる。

- 1巻|入部〜初挫折:“むきだし青春”開幕。鳩野の立ち上がり。

- 2巻|声が見える:カラオケ→ボーカル転身→弾き語り修行。

- 3巻|彩目加入:退部阻止→説得→初合わせ。

- 4巻|文化祭:“はーとぶれいく”本格始動。

- 5巻|後夜祭と継承:先輩の終幕と鳩野の新たな面。

- 6巻〜8巻|ハロウィン対決:練習→本番→決着。鷹見の内側が露出する。

ふつうの軽音部 藤井彩目 重要エピソード解説(文化祭/ハロウィンライブ ほか)

文化祭編(4巻)は、観客と“初めて”向き合う儀式だ。練習室では見えないズレが、ステージという照明で容赦なく可視化される。はーとぶれいくは“うまくやる”よりも“自分たちの音で立つ”ことを選び、そこに彩目の引きのギターが効いてくる。派手に弾かない勇気が、鳩野の歌を際立たせる——この配役は巻紹介の文脈(本格始動/大波乱の文化祭)とも噛み合う。

ハロウィンライブ編(6〜8巻)は、承認の闘いが最も露骨になる場面だ。protocol.の完成度に会場が沸く一方、鷹見の内面には兄・竜季への複雑な想いが渦巻く。はーとぶれいくは“勝つこと”ではなく、“私たちの音で届くこと”を目標に据え、彩目は要所で刀のように前へ出る。勝敗の行方や各人の告白はネタバレに踏み込まないが、「ハロウィンの決着へ」という公式文言が示すとおり、ここが第一部の山場だ。

ほかにも、初ライブ/弾き語り修行(2巻)や、彩目説得〜初合わせ(3巻)など、演奏と人間関係が同時に進む“二重進行”のエピソードが続く。技術が上がるだけでは物語は進まない。誰を信じるか/何を手放すかが音の選択に表れて、はじめてバンドは強くなる。こうした“痛みの可視化”が、『ふつうの軽音部』を単なる“部活もの”から一段引き上げている。

ふつうの軽音部 藤井彩目 の音と機材|ジャズマスターが語るキャラクター

“人は使う道具に似ていく”。藤井彩目のギター選びは、そのまま心の輪郭だ。彼女の相棒はオレンジのFender Jazzmaster。オフセット形状の大きめボディ、独特の回路(リズム/リードの切替)、広く平たいコイルが生むメロウな質感——このギターは、ただの“ロックアイコン”ではなく、“冷たいのに熱い”という矛盾を同居させる器だ。作中のリハスタ描写では、定番アンプRoland JC-120の背面も丁寧に描かれ、クリーンをキャンバスに歪みは足元で作る“高校軽音の現場感”まで再現されている。機材がここまで正確なのは、この作品が“音の手触り”を嘘なく届けようとする意思の現れだ。

ふつうの軽音部 藤井彩目 のギター選択|色・型・セッティングの意味

Jazzmasterは、フェンダーの中でも特に“レンジが広く、和音が溶け合う”特徴を持つ。伝統的なシングルコイル設計は、分離感の良いコードと空間系エフェクト(コーラス/リバーブ)との相性が抜群で、“引きの美学”に寄り添う。彩目が多くの場面で“土台のバッキング→刃のようなリード”へと切り替える時、その滑走路を用意しているのがこのギターだ。色がビビッドなオレンジであることも象徴的。クールな立ち振る舞いに、内側の焦げるような情熱を一滴、視覚的に滲ませる。モデルの解釈としては、近年のHH(ハムバッカー×2)仕様に寄せた描写というファン考証も見られるが、いずれにせよ“厚みを足しても冷静さを失わない”のがJazzmasterの美点だ。

そしてアンプ。Roland JC-120は“クリーンのベンチマーク”と呼ばれ、透き通るようなステレオ・コーラスでお馴染み。歪みは苦手だが、その代わり“何色にも染まれる白いキャンバス”として語られてきた。軽音スタジオに常設されることが多い理由もそこにある。彩目がクランチ〜軽い歪みを作るときは、JCをクリーンに保ちつつ、足元のオーバードライブで“芯だけ温度を上げる”のが基本線。これにより、鳩野ちひろの不安定な声を包み、押し出す役割を果たせる。

結果として、“冷たいのに熱い”彩目像が音色に宿る。立ち上がりは硬質、余韻はやわらかい。強がりの輪郭で始まり、脆さの余韻で終わる——そんな矛盾を一音の中に同居させられるのが、Jazzmaster+JCという選択だ。ここに、はーとぶれいくのベース厘のロングトーン、ドラム桃の跳ねるスネアが絡むと、“届くバンドサウンド”へと収束する。機材の合理とキャラクターの心理が、綺麗に一致している。

ふつうの軽音部 藤井彩目 のサウンド分析|コードワークとリードの役割

彩目のコードワークは、まず“抜く”勇気から始まる。鳩野の歌が弱くなった瞬間は、あえて鳴らし続けず、空白を残す。その空白に、鳩野の呼吸と会場のざわめきが流れ込み、“音楽が聴かれる体勢”が整う。Jazzmasterのフロント寄りポジションで、トーンを気持ち落としてアルペジオ——このセッティングは、作品が描く“恥ずかしさをまとった勇気”を音に翻訳するのに最適だ。

対してリードは、過去の自分を一歩だけ超えるための“跳躍”。JC-120のクリーンにエフェクターで軽くコンプとブーストを足し、ピッキングの角度だけで表情を変える。無駄に歪ませないことで、“届いたかどうか”がはっきりわかる。ハロウィンの決戦でも、彩目の一音は勝敗の演出ではなく、“選んだ生き方”の提示として機能する。だから短いフレーズでも胸に残る。

そして二本のギターではなく、“声とギターの二刀流”であることも重要だ。彩目が刻む16分の裏、鳩野の母音が浮き、ベースのアタックが輪郭を描き、ドラムのゴーストノートが前に出る。“誰かの弱さを、誰かの強みで補う”という作品の主題が、アレンジの粒度で可視化されている。音の設計図は、人格の設計図でもある。

ふつうの軽音部 藤井彩目 と邦ロック引用|“本物感”を生む参照関係

本作の“本物感”は、実在の邦ロックへの参照でさらに濃くなる。andymori/ナンバーガール/銀杏BOYZ/ZAZEN BOYS……作中で鳴る曲やMCの言い回しは、ただの小ネタではない。たとえば文化祭のMCで鳩野が言う「大阪市…谷九高校から来ました」は、ナンバーガールの定番MC(「福岡市博多区から参りました…」)への明確なオマージュ。高校生たちが“本物”を真似ることで、自分たちの音へ近づいていく過程が、読者の青春記憶を呼び起こす。

“はーとぶれいく”というバンド名自体も、ZAZEN BOYSの「はあとぶれいく」からの借景だと指摘されている。さらに、エピソードごとに参照される曲群はプレイリスト化され、読者は“音を聴きながら読む”ことで、彩目の一音の重さを体感できる。引用が安っぽいコラージュで終わらず、“物語を進める燃料”として機能しているのが『ふつうの軽音部』の巧さだ。

こうした参照は、彩目のキャラにも直結する。たとえば、彼女のスマホに並ぶ再生履歴やカラオケ選曲は、“強がりの裏返しにある繊細さ”を匂わせるラインナップで、“刺さる言葉に救われてきた人”の生活感が覗く。私たちもまた誰かの歌に救われながら大人になっていく。だから、藤井彩目のギターが一瞬だけ前に出るとき、引用が共鳴に変わるのだ。

ふつうの軽音部 藤井彩目 の評価・受賞・SNS反響まとめ

数字は“熱”の翻訳だ。『ふつうの軽音部』は、作品そのものの手触りに加えて、賞レースとSNSのうねりが見事に噛み合い、読者の輪を押し広げてきた。ここでは、受賞歴の一次情報と、評判の質感、そして類作比較を手早く総覧する。読み手の「今、追いつくならどこから?」という実利にもつながるはずだ。

ふつうの軽音部 藤井彩目 の受賞歴・ランキング整理

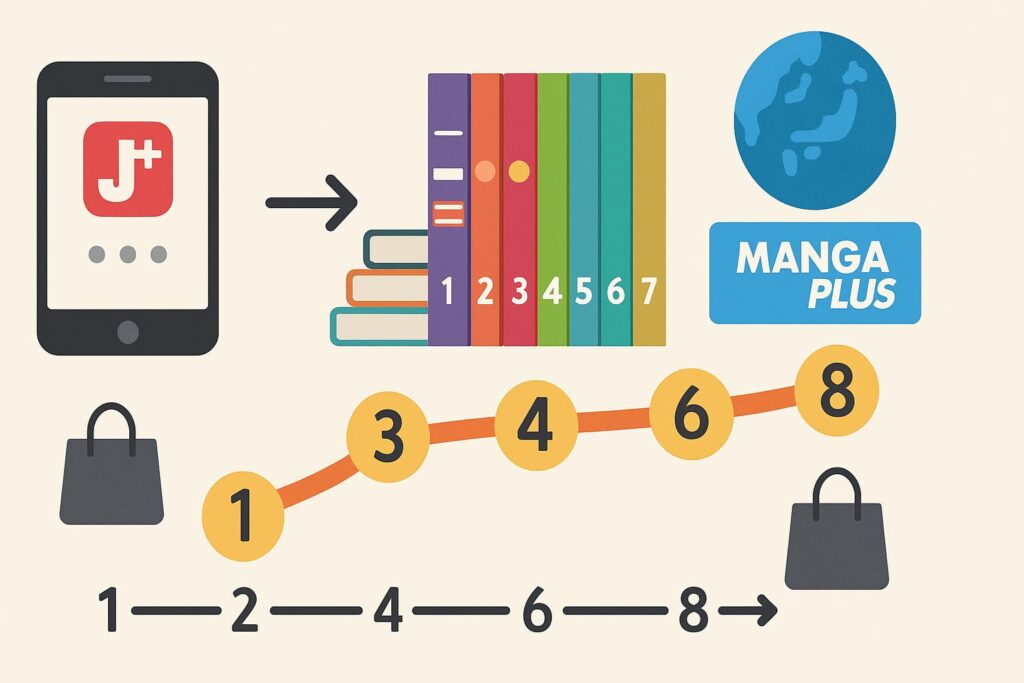

まず受賞・ランキングの柱を時系列で。2024年8月の「次にくるマンガ大賞」ではWebマンガ部門 第1位を獲得。年末の勢いを受けて、2024年12月発表『このマンガがすごい!2025』でもオトコ編 第2位に選出。さらに2025年3月のマンガ大賞では第3位にランクインした。いずれも公式や出版社・業界メディアの発表で裏づけが取れる“確度の高い実績”だ。

- 次にくるマンガ大賞2024(Webマンガ部門)|第1位 — 発表は2024年8月末。コミックス既刊2巻時点での戴冠が“早い熱”を証明。

- このマンガがすごい!2025(オトコ編)|第2位 — 集英社公式の特設まとめ&公式Xでも報告。広い層への波及が可視化。

- マンガ大賞2025|第3位 — 大賞は『ありす、宇宙までも』。各メディアの結果まとめでも3位が明記。

最新の単行本は8巻(2025年9月4日)。ハロウィン編の決着に向かう内容で、ランキング実績と合流する“物語の山場”に読者を誘う。“賞で知った→最新巻で一気読み”の導線が、いま最も強い。

ふつうの軽音部 藤井彩目 口コミ・レビュー動向|読者は何に共感したか

プロ・批評系の筆致では、“等身大の痛み”と“音の手触り”への評価が高い。Real Soundのレビューは、王道の部活もの文脈に置きつつも、『けいおん!』『ぼっち・ざ・ろっく!』とは違う“泥臭い努力の描写”を推し出す。設定はオーソドックスでも、才能が点灯する瞬間の演出が胸を打つ、と。

個人の長文レビュー群を俯瞰すると、キーワードは「ふつうじゃない“ふつう”」。失敗や羞恥を隠さず積み重ねる構成に、“私もまだやれる”という自己効力感を見出す声が目立つ。第70話前後を対象にした感想記事では、日常×挫折×再起のグラデーションが「ふつうだが、ふつうでない」と表現されている。連載追いのファンノートも毎話更新が活発で、共感の“継続率”が高いのが特徴だ。

また、SNSの熱源としては公式Xの発信頻度と話題提供が効いている。最新話アナウンスや受賞報告、週刊少年ジャンプ40号(2025年9月1日)への出張読切など、ニュース性の高い出来事が定期的に“読者の帰還”を生む。こうした公式のタッチポイントが、二次感想エコシステム(ブログ/まとめ/短評)を安定供給している印象だ。

ふつうの軽音部 藤井彩目 と他作品比較(けいおん!/ぼっち・ざ・ろっく!)

比較軸はシンプルに〈技量の演出/承認の描き方/文化参照〉の3点。『けいおん!』が“ゆるやかな幸福”を、『ぼっち・ざ・ろっく!』が“天賦×コミュ障の突破”を物語の起点に据えたのに対し、『ふつうの軽音部』は“できなさ”の積算を丁寧に描く。演奏が“うまくなる”ことよりも、“届くように変わる”過程にカメラが寄るため、読後に自己肯定が残りやすい。

承認の描き方も異なる。『ふつうの軽音部』は、部内ヒエラルキーや恋愛感情が曲の出来に直結する構造を採用し、演奏=関係性の結果として鳴らす。ここが、藤井彩目というキャラクターの役割と深く響き合う。彼女の一音が関係を修復し、時に断ち切る。文化参照(ナンバーガール等)を燃料に現実味を底上げする作法も、“音楽を聴きながら読む”没入を後押しするポイントだ。

総じて、『ふつうの軽音部』の強みは、“勝敗を越えて、傷が鳴る”という読書体験の設計にある。賞レースの実績はその“届き方”の広さを証明し、SNSの波は“届き続ける”力を補強している。受賞→話題→読了→再拡散の循環が、今も更新されているのだ。

ふつうの軽音部 藤井彩目 の読む順番・最新巻ナビ|初心者ガイド

はじめて読む人も、途中から追いつきたい人も、迷わないように“最短ルート”を用意しました。基本はコミックスを1巻から順番でOK。ただし「まずは作品の温度を知りたい」なら、ジャンプ+の最新3話無料を使って最近の空気を掴み、そこから1巻へ戻る二段構えが効率的です。英語圏の読者はMANGA Plusの英語版(Girl Meets Rock!)で試し読み→単行本、という導線も使えます。最新の紙・電子ともに8巻が刊行中(2025年9月4日)。まずは「どこから読む・どこで買う・どの巻が山場か」を地図化しておきましょう。

ふつうの軽音部 藤井彩目 最短でハマる読み方

まずはジャンプ+の作品ページを開いて、表示される“最新3話無料”をチェック。今のテンポ感やキャラクターの距離感(鳩野×彩目×はーとぶれいく)の手触りを掴んだら、1巻から通読に切り替えます。無料話の“現在地”で空気を吸ってから過去へ戻ると、序盤の“できない悔しさ”が未来のカタルシスへ直結して見えるので、感情の導線が滑らかです。時間がない人は、3巻(彩目加入)→4巻(文化祭)→6〜8巻(ハロウィン)の山場だけ先につまみ食い→気になったら1巻に戻る“逆流読み”もアリ。英語読者はMANGA Plusで「Girl Meets Rock!」の配信ページからサンプル→単行本へ。

「最新巻だけ先に」という読み方も、ネタバレ耐性があるなら有効です。8巻はハロウィン編の決着に向かう緊張が凝縮されており、彩目の“一音の意味”がもっとも伝わりやすい巻。ここから惚れて遡る読者も多い印象です。なお、単行本各巻の公式あらすじは少年ジャンプ公式「コミックス一覧」で整然とまとまっているので、購入前の下見にも便利。

ふつうの軽音部 藤井彩目 巻別の見どころと到達点

各巻で“感情の山”がどこにあるかを、ネタバレ最小限でナビします。彩目が大きく動く巻は3巻・4巻・6〜8巻。まずはこの帯を押さえれば、レビュー本文の“なぜ刺さるか”が体感しやすくなります。

| 1巻 | 鳩野の「できなさ」と初挫折。軽音部という社会に入る痛みが、誠実に描かれる“入口”。公式書誌で構成・目次も確認可。 |

| 2巻 | カラオケで“声”が見える→弾き語り修行へ。バンドに必要な位置取りを、音と関係の両面から探り始める。 |

| 3巻 | 藤井彩目が加入。強がりと臆病の同居が、バンドの輪郭を一気に変える転換点(公式あらすじでも加入が明示)。 |

| 4巻 | 文化祭で初めて“見られる側”に。彩目の引きのギターが鳩野の声を押し出す構図が固まり、はーとぶれいくが社会に接続。 |

| 5巻 | 先輩たちの終幕が重なり、バトンと責任の重みが演奏へ反映。関係のほつれと修復が“音の設計”に現れる。 |

| 6巻 | ハロウィン本番へ加速。練習の密度と部内政治が絡み、彩目は“刃”として前に出る覚悟を固める。 |

| 7巻 | ハロウィン編の緊張がピーク。コスチュームも含め“見られ方”まで戦略に。紙・電子とも2025年6月4日発売。 |

| 8巻 | 対決がいよいよ決着へ。鷹見の内面(兄・竜季への想い)が露出し、彩目の“一音”の意味が最も刺さる。2025年9月4日発売。 |

巻別のより詳しいあらすじ・購入導線は、少年ジャンプ公式「コミックス一覧」とS-MANGA(集英社書誌)が一次情報として鉄板。とくに7・8巻は発売日・価格・判型まで明記されているので、紙/電子のどちらで追うかの判断材料になります。

ふつうの軽音部 藤井彩目 最新巻・配信・英語版情報

最新刊:現時点(2025年9月15日)での最新は8巻(紙・電子とも2025年9月4日発売)。公式書誌に発売日・ISBN・ページ数まで掲載されています。6〜7巻→8巻の流れはハロウィン編の山場なので、まず7→8巻を続けて読むと満足度が高いです。

配信(日本語):ジャンプ+本編は“毎週日曜更新・最新3話無料”の運用。最新話の告知や臨時の試し読み増量は公式Xが最速なので、フォロー推奨。単行本の電子版は主要ストア(BookWalker/ebookjapan等)で同時配信。

英語圏:英語のデジタル連載はMANGA Plusで“Girl Meets Rock!”として配信。さらに北米ではSeven Seasが英語版の刊行を発表しており、シリーズ紹介ページが公開されています(初巻の発売時期はシリーズページを確認)。海外の友人に薦めるなら、まずMANGA Plusの配信ページを共有→気に入ったら英語単行本へ。

トピック(話題性):直近では週刊少年ジャンプ40号(2025年9月1日発売)に出張センターカラー読切16Pが掲載。話題のハブとして公式Xの発信も活発なので、“最新話→単行本→ニュース”の三点を追っていけば情報迷子になりません。

まとめ|ふつうの軽音部 藤井彩目 評価レビュー総括

ここまで見てきたように、『ふつうの軽音部』は“王道の部活もの”の顔をしながら、転び方を描くことで物語を一段深くしている。なかでも藤井彩目というキャラクターは、強がりと臆病が同居する“温度差”を、ギターの音色とプレイスタイルで可視化する存在だ。彼女がバンドに加入したことで、鳩野の声は届く方向を見つけ、桃と厘のリズムは“支える勇気”を手に入れ、はーとぶれいくはようやく“自分たちの音”と呼べるものを鳴らし始める。つまり、彩目は物語のカギであるだけでなく、読者の自信の回復を代行するキャラクターでもある。

レビュー全体の結論を短く言えば、“ふつうを脱ぐ痛みが音になる”ということに尽きる。誰かの視線を恐れて縮こまる瞬間も、無理にうまく見せようとする見栄も、ステージに立ったらすべて音に変換される。『ふつうの軽音部』は、その変換のプロセスを嘘なく描くことで、読む側の心拍数までコントロールしてくる。“できない”を見つめる誠実さが積み上がった果てに、彩目の一音は刃のように光り、鳩野の歌は会場のざわめきを味方につける。勝つか負けるかではなく、鳴らせたか、届いたか。その問いが最後に残るから、この物語は“今”の私たちに刺さるのだ。

ふつうの軽音部 藤井彩目 から受け取る感情と言葉

この作品から受け取れるのは、技術論でも成功哲学でもない。もっと素朴で、しかしたしかな手触りだ。「恥ずかしさは勇気の手前にある」──彩目がピックを握り直すたび、そう言われている気がする。練習室の空気が重くなったとき、彼女は黙ってコードを刻む。鳩野の声が少し弱いとき、アルペジオに切り替えて“余白”をつくる。失敗したあと、次のスタジオで踏む足元のスイッチをひとつだけ変える。小さな調整の積み重ねが、やがて観客の歓声という“大きな結果”に変わっていく。

もうひとつのキーワードは、「承認は奪い合いではなく、持ち寄りで増える」だ。protocol.という“権威の音”に対して、はーとぶれいくは“私たちの音”で応答する。彩目のギターは、目立ちすぎないことで全員を立たせ、ここぞで前に出ることで関係を再起動する。支えることも前に出ることも、どちらも勇気。その二つを場面ごとに選び直す意思が、物語と演奏を同時に動かす。読者として私たちが受け取るのは、“うまくやる”ためのテクニックではなく、生き方のチューニングだ。

そして最後に、「普通を脱ぐのは、独りでは無理」という真理。鳩野の歌、桃の手数、厘の観察、そして彩目の冷静。誰かの弱さを誰かの強みが補い、四人で一つの“届く音”を作る。これはバンドの話であると同時に、教室や職場、家庭でも変わらない現実だ。だから、読み終えたあと少しだけ誰かに優しくなれるし、昨日より大きな声で自分の仕事を始められる。『ふつうの軽音部』は、そんなふうに読者の日常へ静かに効いてくる。

ふつうの軽音部 藤井彩目 は誰に刺さる?おすすめ読者像

まず、“元・軽音/吹奏楽/ダンス”の人には刺さらないわけがない。練習室での気まずさ、初ライブの手の震え、文化祭の夕暮れの匂い──細部の再現がやたらと正確だから、記憶が勝手に再生される。次に、「最近、失敗を避けがちだ」と自覚している人。この作品は“正しい転び方”のサンプル集だ。転んだ直後の顔の上げ方、次の一手の選び方、人に助けを求めるタイミング。行動の粒度で勇気を見せてくれる。

さらに、邦ロックが生活のBGMになっている人にも間違いなく推せる。作中の参照や空気感は、実在のバンドたちへのリスペクトで満ちている。プレイリストと一緒に読むだけで、物語の“現実味”が何倍にも膨らむだろう。そして意外に思うかもしれないが、恋愛にちょっと不器用な人にも向く。視線の置き場、言葉を飲み込む間、謝るタイミングのズレ──それらが演奏の出来と連動しているから、人間関係のリズムを学ぶ読み物としても優秀だ。最後に、“自分の物語の主人公になり直したい人”。彩目の一音が、その再起動ボタンになる。

ふつうの軽音部 藤井彩目 次に読む・観る導線(関連作品・プレイリスト)

読み終えて胸が熱いうちに、3巻→4巻→6〜8巻を“要所だけ”もう一周するのがおすすめだ。初見では拾いづらい仕草や視線の小ネタが、二周目で効いてくる。時間があるなら、1巻から通読→最新話へ。ジャンプ+の更新リズムを生活に組み込むと、週一で心の筋トレができる。並行して、andymori/ナンバーガール/ZAZEN BOYS/銀杏BOYZあたりを1曲ずつ。作中の空気と接続する“基準音”が身体に入ると、彩目のトーンの意味がさらに輪郭を持つ。

比較読みなら、日常×音楽を別の角度から描く近縁作をつまみ食いしてみてほしい。ゆるさの中に幸福の設計を見せる系、天賦の才と不器用さを笑いと感動に変える系。それぞれの“青春の鳴らし方”を横並びにすると、『ふつうの軽音部』がどれだけ“届くこと”に真摯かが際立つはずだ。最後に、自分の生活に戻る儀式として、小さなタスクをひとつ決めてみる。机の上を片づける、スマホの通知を整理する、明日の予定に“15分の練習”と書く。物語の熱を行動へ変換できたとき、あなたの毎日も少しだけ“届く音”に近づく。

コメント